江戸の文化が育んだ、東京手描友禅の歴史

古くは江戸時代中期からあったと言われる「友禅染」。当時は京都の絵師が創始したとも言われており、国の中心が江戸に移ると同時に絵師や染師も江戸に移り住んだことから「東京手描友禅」の発展が始まりました。当初は神田や日本橋に多くの染色工房が立ち並んでいましたが、都市化や関東大震災などによって神田川上流の新宿区に工房を構える場面が目立ち始めましたと言います。

東京友禅は“粋”で“洒落ている”

「京友禅」「加賀友禅」と並んで三大友禅と言われる「東京友禅」。公家文化のもとで華やかな作品が多い「京友禅」や、創作の環境から草花の図案が多い「加賀友禅」に対し、「東京友禅」は武家文化のもとで発展したことからシックな色合いが特徴です。このように友禅染は地域ごとに異なる特徴があり、「東京友禅」は“粋”で“洒落ている”と評されます。

好きな柄と色を選んで自分だけの作品を制作

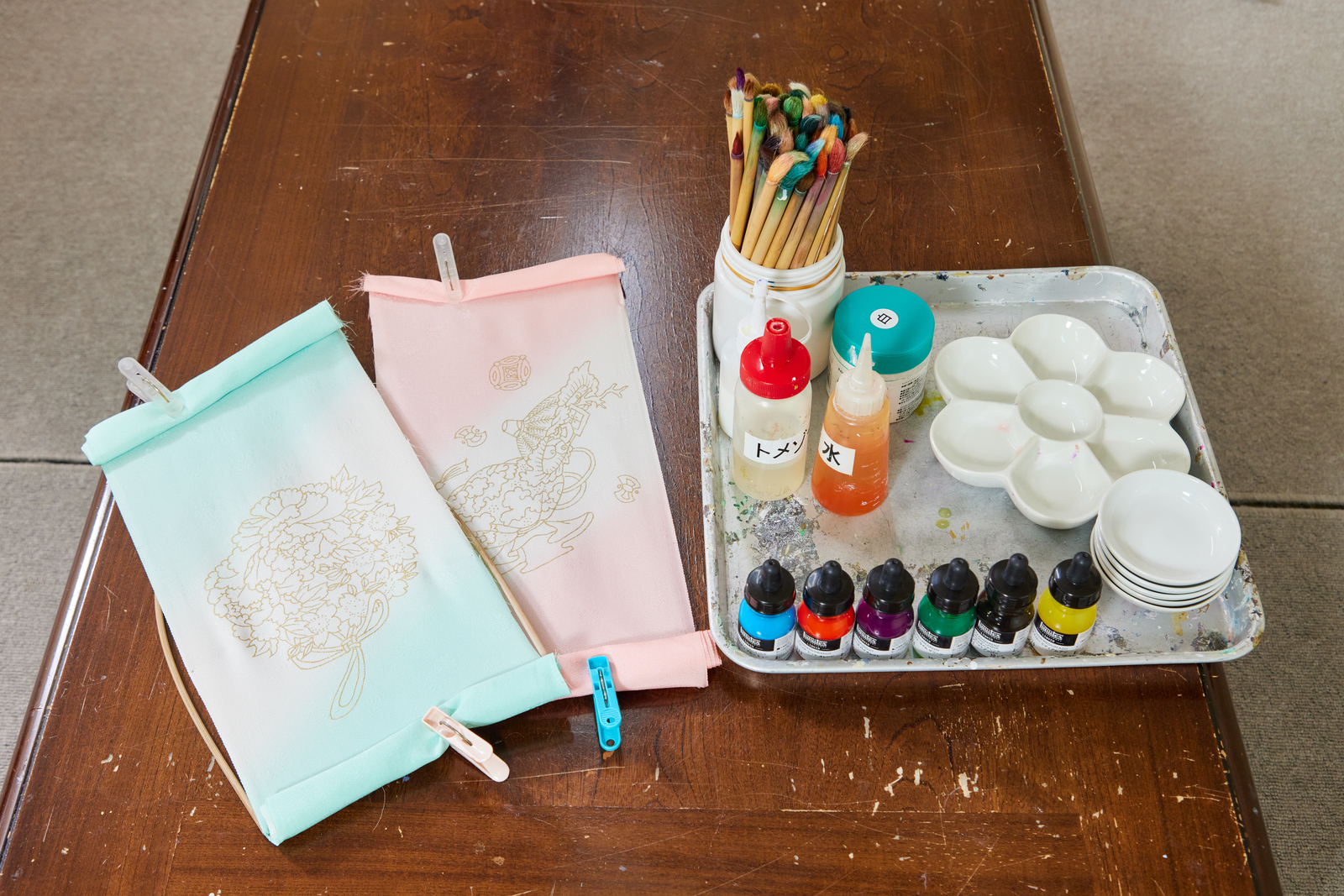

東京手描友禅工房 協美の体験は、生地の色と柄を選ぶことから始まります。選べる柄は、吉祥文様である「宝尽くし」や、桜・牡丹などが籠に盛られている「花籠」など。自分の好きな柄を選んだら、さっそく色をのせていきます。

色を選ぶ際には、薄い色から塗っていくのがきれいに仕上がるポイント。使う筆も一色につき一本など、手描友禅の繊細さを感じられます。用意されている中から好きな色を選んだら、染料のつけすぎに気をつけながら塗っていきます。

「ぼかし」を入れて華やかな作品に

慣れてきたら「ぼかし」を入れるのもおすすめ。「中ぼかし」や「外ぼかし」といった技法を取り入れれば、より華やかな作品に仕上がります。色をぼかすには一度塗った色の上から水を塗り、さらにぼかしたい色を塗った後、輪郭を水でなぞっていきます。ムラなく塗れると綺麗に映えるため、一気に緊張感が増す瞬間となるでしょう。

伝統工芸が実際に使われていることを知れるのは日本ならでは

世界を見てみると、シルクを染める文化は日本以外にもあります。しかし、海外ではアーティスト活動の一つとして行われる側面が強く見られます。そこで、東京手描友禅工房 協美の手描友禅染体験では、実際に友禅染で作られた作品が着物や帯などとして使われていることも感じられる体験になっています。

紙に色を塗っていくことと、布に色を塗っていくことの違いを感じられ、手描友禅染の奥深さを知れる貴重な機会です。ぜひ、東京友禅ならではの粋で洒落た作品作りを体験してみてはいかがでしょうか。

東京手描友禅工房 協美は、昭和39年(1964年)に設立された手描友禅の工房。現在は2代目 大澤学氏により、手描友禅染による着物や帯、和装小物の製作、販売などを行っている。また、伝統的な和文化を広めるために、伝統工芸士が教える「友禅教室(染色教室)・友禅体験教室」や着付け講師による「着付け教室」も開催。