伝統技術を受け継ぐ職人が丹精込めて創り出す江戸硝子

18世紀初め、日本橋や浅草で鏡やメガネ、かんざし、風鈴などが作られたのが江戸硝子の始まりといわれています。19世紀末ごろにヨーロッパの近代技術の導入によって、日常使いの食器やビン、寒暖計や比重計といった理化学用品などが製造されるようになり、東京の地場産業として発展しました。

江戸硝子は高温で溶かしたガラスを職人が竿で巻き取り、「宙吹き」、「型吹き」、「押し型」 のいずれかの技法で成形したもの。機械で製造するガラス製品とは異なり、職人がひとつひとつ竿にガラスを巻き取り形にするので、色合いも形も同じものはなく、手作りだからこその風合いが楽しめます。この伝統的な技術を受け継ぐ工房は、現在5軒のみしかありません。

独自の研究・開発で誕生した2層構造の色被せ硝子

中金硝子総合株式会社は1946(昭和21)年に初代・中村金吾により江戸川区平井で創業。薄い色ガラスに、さらに0.2~0.3mmの薄い色ガラスを被せて成形する「色被せ硝子(いろぎせがらす)」は、中金硝子総合株式会社の代名詞になっています。特に被せる色ガラスの発色に定評があり、鉱石物類や金属類が熱されることによる自然な色が特徴です。ぜひ体験の際に、その美しい色合いを実感してください。

中金硝子総合株式会社では、色被せ硝子を「ポカン工法」で製造しています。これは外側に薄く色ガラスを拭き、熱した窯に入れて内側に他の色のガラスを吹いて溶着する製造方法で、創業者である中村金吾が日本で最初に編み出した方法。ちなみに「ポカン」は窯からガラスを外すときの音が由来とのことです。

独特の色合いを放つ江戸硝子の抹茶椀を使って切子体験

体験では、まず江戸硝子の製造工程や色被せ硝子の技術を解説する動画を視聴します。動画を見終わったら、4色の抹茶椀から好みの色を選びます。抹茶椀には事前に職人が切子を施していますが、どのような4色になるかは当日のお楽しみ。抹茶椀は職人が一つ一つ手作りしているので、パッと見ると似たような色に見えるものもあるかもしれませんが、実は微妙な色合いの違いがあります。

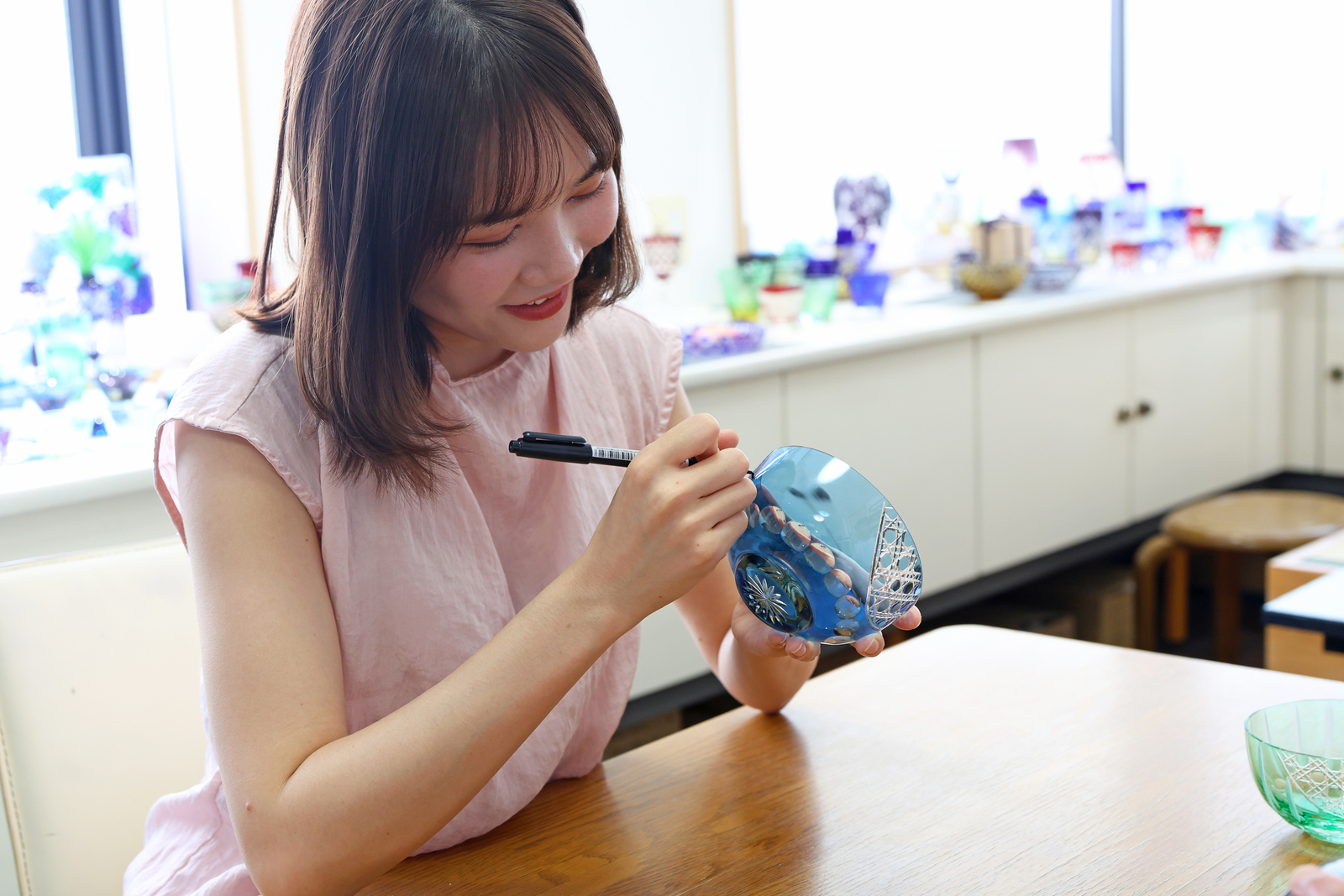

好みの色の抹茶椀を決めたら、次は見本を参考に、抹茶椀に入れる模様を考えて、ペンで模様を描いていきます。伝統柄のなかでは、比較的シンプルな菊を選ぶ人が多いとのこですが、ほかにも直線や斜線を全体に入れたり、線と星を組合せたり、大小の丸を入れたり、思い思いにアレンジすることもできます。

切子を施して自分だけの江戸硝子の抹茶椀が完成

模様を描いて下準備ができたら、次は作業台で切子体験です。自分の抹茶椀を削る前に、職人のデモンストレーションを見学。その後、別のガラスで試し削りができるので、ここで力加減や感覚をつかむことができます。

両手でしっかり抹茶椀を持ったら、台に腕を固定します。山型になっている刃に模様部分を水平に押し当てて削っていきます。軽く当てると細い線に、太い線にしたい場合はちょっと強めに押すのがポイント。最初はあまり強く押さず、軽く押しながら、徐々に上下に動かして模様を仕上げていくのがコツのようです。

最後は工房内の畳スペースへ移動。抹茶椀を使ってお茶をたてる茶道体験を楽しみます。この茶道体験では自分で作った江戸硝子の抹茶椀にお湯を入れ、その耐熱性を実感していただく検証も兼ねているのだとか。日本の伝統文化にふれて、しばしゆったりとした時間を過ごしましょう。

日常のさまざまなシーンを華やかなに彩る江戸硝子

江戸硝子には伝統技法を受け継ぎながら、現代の職人によるさまざまな創意工夫が詰まっています。「切子体験を通して、職人たちがこれまで磨き上げてきた江戸硝子の技術や、その輝きと彩り、透明感や鮮やかさにふれてもらえれば」と話す中金硝子総合株式会社の取締役・岩渕道子氏。

オリジナルと切子を施した江戸硝子の抹茶椀は、そうめんや蕎麦を盛り付けたり、サラダボウルとして使ったり、小物入れにしたりと、その用途はバラエティ豊か。江戸硝子を食卓やインテリアに取り入れて楽しんでみてください。

1946(昭和21)年、江戸川区平井に「中金製作所」として創業。2色のガラスを重ね合わせて吹く「色被せ硝子(いろぎせがらす)」を中心に製造し、グラスや酒器、花瓶など多彩な商品を展開。独自のアイデアやデザインのほか、えどがわ伝統工芸産学公プロジェクトによる新商品開発や地域イベントへ参加するなど、江戸硝子の普及に貢献している。