思いや願いを込める「印章」

「印章」とは、木や石、角、牙、竹などに文字や図を彫刻したもの。一般的に「はんこ」と呼ばれており、現代では契約や確認などを行う場面において、自らの意思を示すために用いられています。

印章の歴史は古く、日本における起源は約2,000年前。中国の王朝である漢の国王から贈られた金印にあるといわれています。その後、日本国内で独自の発展を遂げた印章は、奈良時代には貴族階級が持つ私印として使われるようになり、江戸時代には庶民を含めた意思の証明の道具として使われるようになりました。そして明治6年、太政官布告により公文書への実印の押印が義務づけられたことにより、現在の印章の役割が定まりました。

100年の歴史を持つ松島清光堂の手彫り印章

松島清光堂は1922年(大正11年)に神田司町に「松島二郎個人商店」として創業しました。印章は個人の意思を示す認証の具。思いを、願いを間違いなく伝える唯一無二の存在であるべきという理念を継承し続けており、今も職人自らが一品物の印章を彫刻します。

印章を彫る時間は、自分自身と向き合う時間

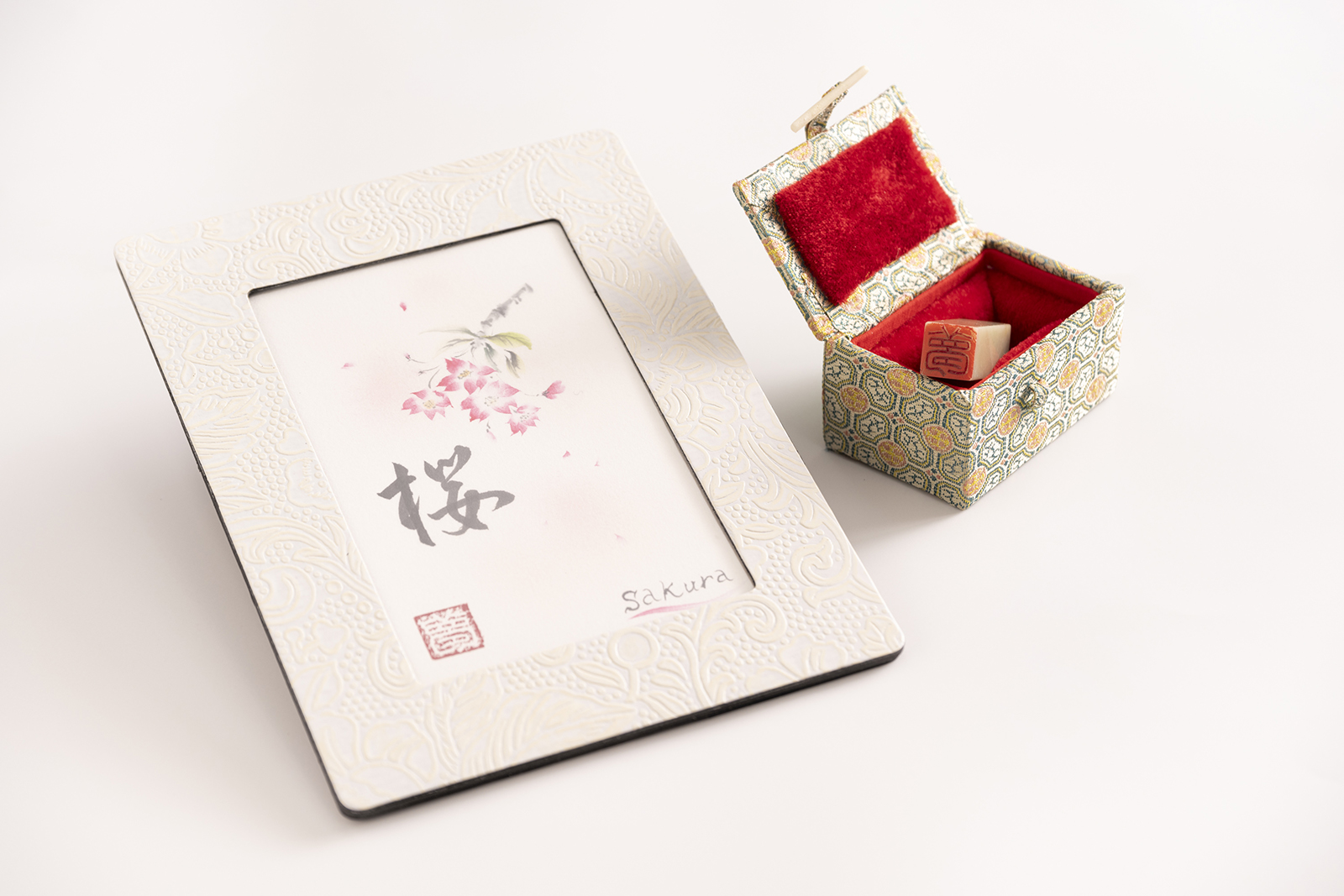

本体験では、選んだ漢字一文字を印章に彫刻、最後に自身で作成した印を実際に押印していただきます。

印章の素材に用いるのは中国原産の「青田石」。彫刻しやすい適度な硬度であることから印材として使われています。あらかじめ選んでいただいた漢字一文字をあしらった印稿を、1.5cm四方の印面に職人が書き入れます。印稿に沿って、彫刻専用の「鉄筆」を用いてお彫りいただきます。

最初は彫る難しさを感じるかもしれませんが、次第に彫り進められている自分に気づくはず。印と一心に向き合う時間は、日常で味わうことのない自分に向き合うための時間になってくれるでしょう。

思いを筆に乗せ、鮮やかな絵を描く

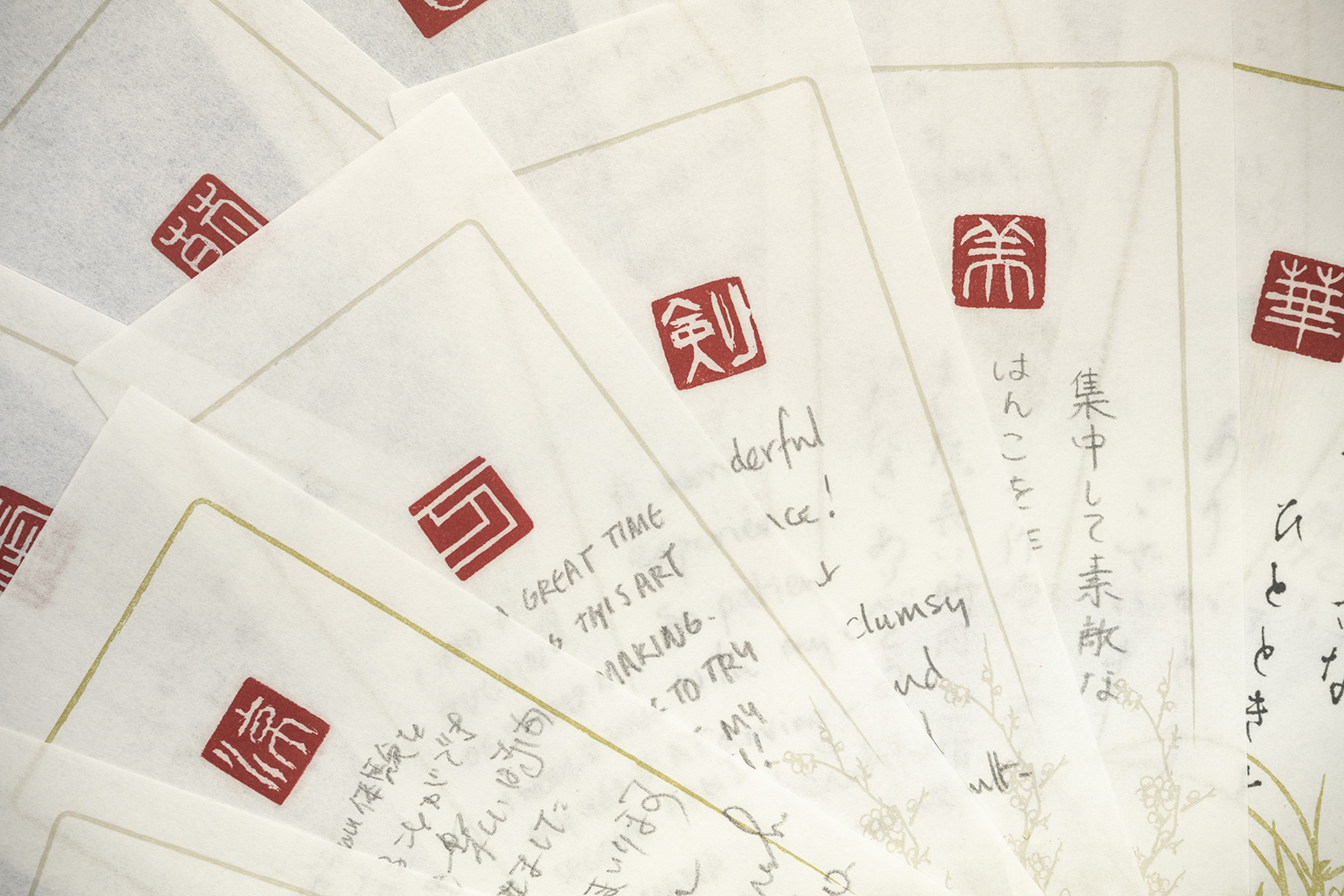

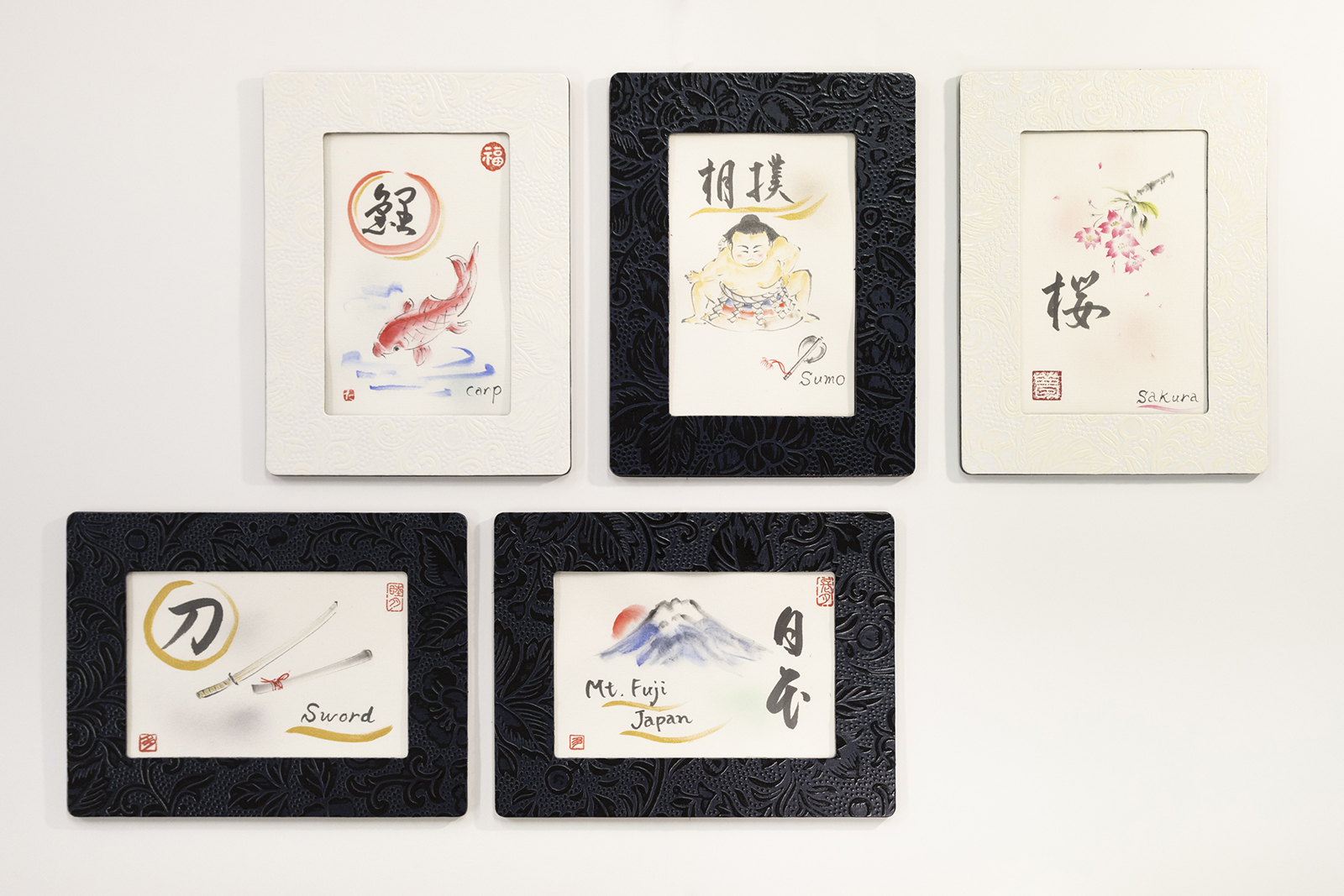

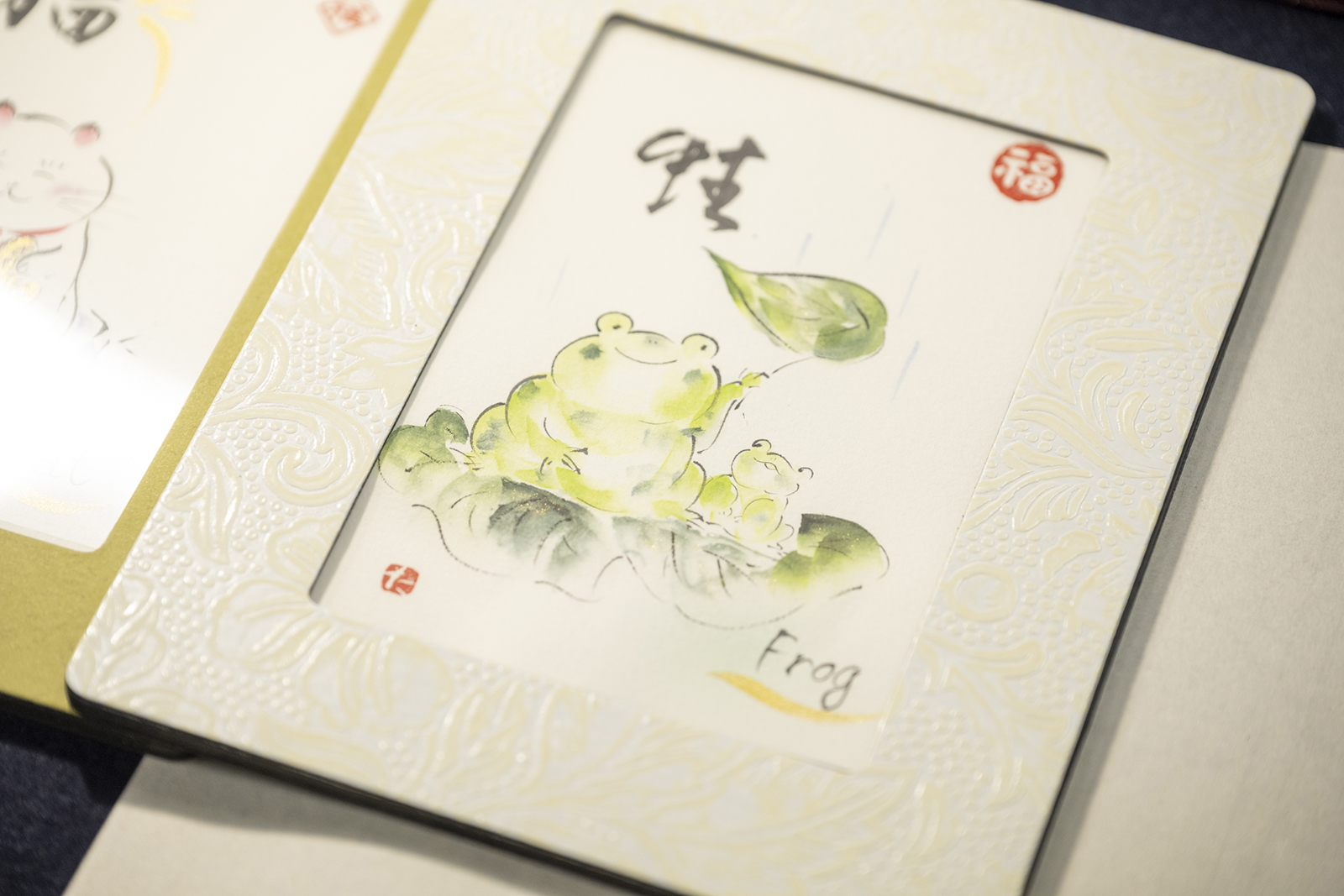

印章が完成したら巻絵手紙師範・谷口多恵が生み出す洋風のイラストにはない"和"を感じられる絵手紙を選んでいただきます。絵手紙は日本画でも使用する和絵の具『顔彩』と絵手紙に添える際に優しい文字を表現できる『青墨』で作成しており、日本古来の芸術作品に用いられてきたこれらの絵具からは、西洋絵具にはない味わいを感じられます。

選べる絵手紙のデザインは季節等によって変わるため、体験する時期で異なる彩りを味わえる点も魅力的です。

最後は、選んだ絵手紙に印を押せば完成です。印章が持つ役割は、あなたのものであることの証明。描いた絵手紙に思いを乗せた印を押せば、世界に一つしかないあなただけの作品が誕生します。

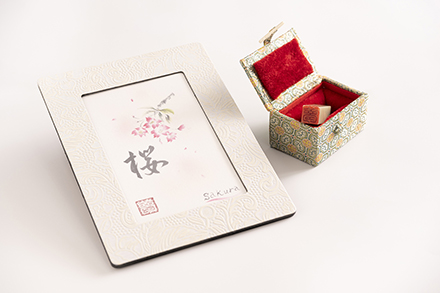

写真立ての中の絵を見れば日本文化を思い出す

印を押していただいた絵手紙は、写真立てに入れてお持ち帰りください。熱や水分にも強く光沢が美しい、日本の伝統技術である漆塗りの写真立てをご用意しております。非日常的な時間を過ごした日の思い出を、古書の街、神田小川町で体験した日本文化の味わいを、ぜひ絵手紙を見直すたびに思い返してください。

1922(大正11)年、神田司町に「松島二郎個人商店」として創業。100年超の歴史を通じて、職人による手彫りの印章を作り続ける。現在は東京マイスター認定および春の叙勲受章の職人・田中義則が精魂を込めて彫刻する印章は、芸術品のような美しさを誇る。