伝統工芸品の指定となる条件を満たした作品のみを制作

江戸木目込人形とは、京都で生まれたとされる木目込人形が江戸にわたり、江戸風に変化した木目込人形。京都製の木目込人形が「ぽっちゃりとしてふくよかな顔立ち」であるのに対して、江戸木目込人形は「やや痩せ形で、小味の利いた、こまかい目鼻立ち」が特徴です。塚田工房では人形以外にマグネットなどの作品も制作し、日本が誇るべきすぐれた地方産品を選定して海外に広く伝えていく「The Wonder 500™」の受賞や、すみだの地域ブランドを確立して地域を活性化する活動の「すみだモダン」の認証を得るなど数多くの実績があります。

江戸時代や明治時代の着物が木目込人形の衣装として蘇る

塚田工房では華やかな衣装を纏う木目込人形を数多く制作しており、なかには「江戸ちりめん」と呼ばれる江戸時代や明治時代の着物の端切れを使用した一点物の作品もあります。百年以上も昔の着物を衣装として再び使用することや、本来であれば捨ててしまう桐のおがくずなどを材料とすることは、SDGsに貢献しているともいえるでしょう。

お好みの生地を選んで自分だけの「まわし」を制作

体験では力士の人形のまわし部分に布地を木目込んでいきます。まずは、用意された布地から「化粧まわし」と「まわし」に使う2種類の生地を選びます。この際、ベースの色味や柄に使われている色をそれぞれ合わせると綺麗に仕上がるのだとか。暗い色だと糊の跡が残ってしまうため、不安な人は明るい色にするのがおすすめです。オリジナルのまわしの完成に、早くも胸が高鳴ります。

細部にまでこだわった木目込体験を

布地を選んだら人形の溝に竹串でポンドを塗り、木目込ヘラで生地を押し込んでいきます。押し込んだ布地は一度取り出し、ボンドが付着した部分の1ミリ外側をハサミで切り、布地のサイズを調整。溝にぴったり埋まるサイズに整えることで、布地がはみ出ずに美しく仕上がるそう。また、それぞれの布地には布目があり、まわしの布目を合わせて木目込んでいくとより洗練された作品となります。

全ての溝に木目込み終わったら、作札にご自身の名前などを書いて完成です。力士、土俵、作札と日本の伝統が感じられる豪華なセットに思わず心が躍るでしょう。

人形そのものが表す意味も含めて良さを感じてもらいたい

現代は少子化が進むとともに、木目込人形の主流である雛人形の数も減少しています。そこで墨田区には両国があり、葛飾北斎の生まれの地であることから、塚田工房ではそれぞれにちなんだ作品なども手掛けています。また、用途も雛人形だけでなく、マグネットやペーパーウェイトなど広がってきました。

日本の伝統工芸品であることと同時に、人形自体が表す意味や背景も知って、木目込人形の良さを感じてみてはいかがでしょうか。

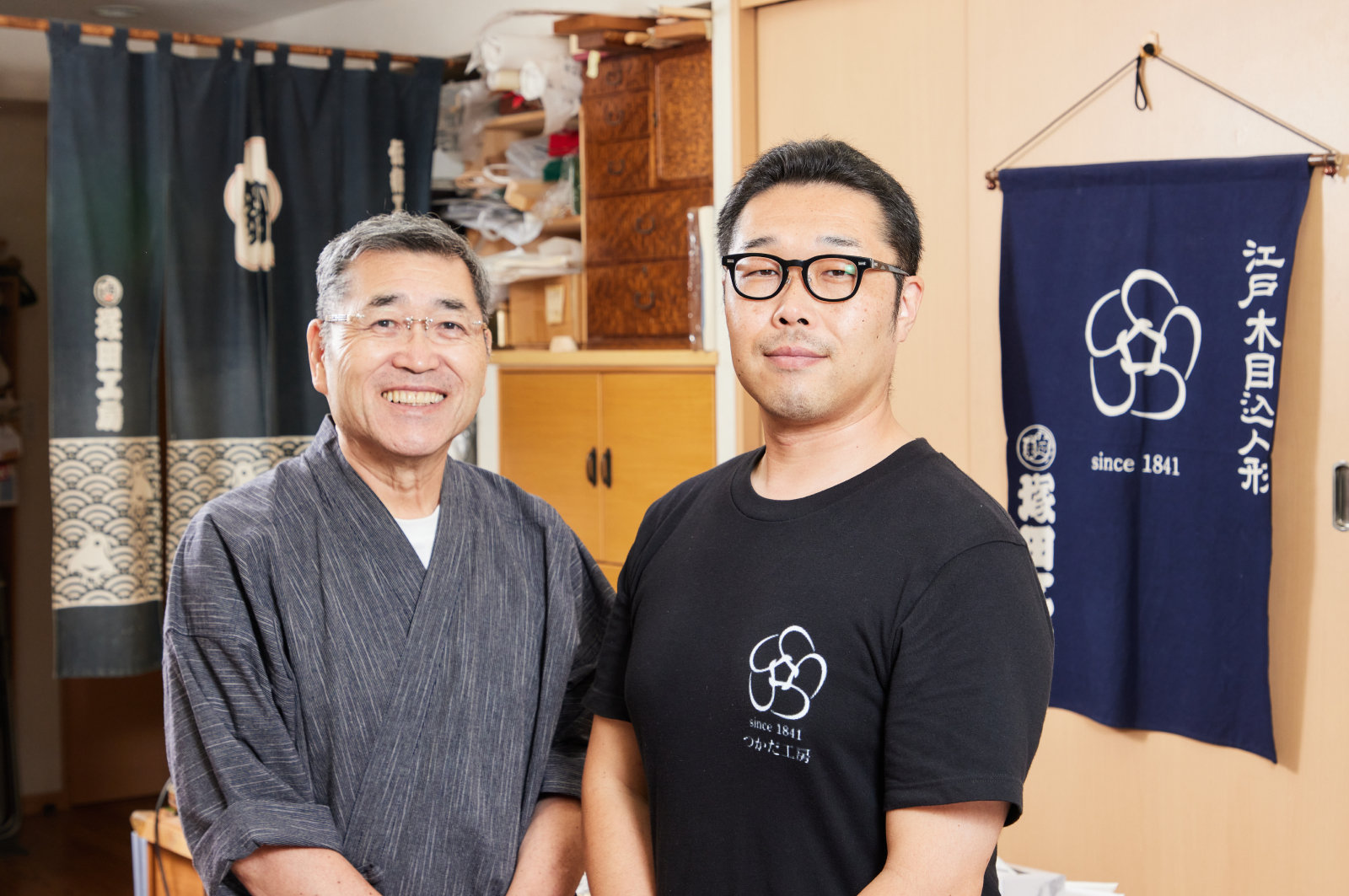

塚田工房は天保12年(1842年)より代々続く江戸木目込人形の工房。現在は6代目の塚田詠春と7代目の塚田真弘によって日々制作が行われている。雛人形を中心に招き猫やフクロウ、干支など一点物の生地を使用した作品を数多く制作し、日本伝統工芸展では数々の入選を果たした。