伝統芸術を形作った表具の技術

表具とは、襖(ふすま)や障子(しょうじ)といった日本家屋の仕切りや、掛け軸や屏風といった伝統芸術品を仕立てるために使われる技術、また作品そのものです。今から約1,000年前、平安時代に中国から経巻や仏画と共に伝来したといわれており、掛け軸や屏風といった日本の伝統芸術とともに発展を続けて来ました。江戸時代には人口増加とともに多くの表具師が江戸に移り住み、書画や襖、障子の広まりとともに「江戸表具」が確立したといいます。

神山表具の誕生は、多様な表現方法の表具が広まった昭和初期。1940年頃に東京都大田区にて初代・神山春雄氏が創業しました。日本家屋に必要不可欠である襖や障子のはり付けだけに留まらず、歴史的な芸術作品、古美術品の修復の分野でも活躍。1950(昭和40)年頃には洋風家屋の増加にともない、壁紙や床材の貼り付けといった内装工事の分野へと活躍の場を広げています。

華やかに空間を彩る「ミニ屏風」を制作

本体験では、襖や障子へのはり付け技術を生かしたミニ屏風作りを体験していただきます。屏風とは、部屋の間仕切りに用いられる調度品のひとつ。古くは風よけとしての役割を担っていましたが、時代の移り変わりとともに、画面部分である扇(せん)に絵画が描かれる芸術品として発展しています。

ミニ屏風作りの始まりは、屏風の表裏になる和紙選びから。6種類の絵柄の中から、屏風の表裏になる2種類を選びましょう。どれも華やかで美しい絵柄ですが、ここでは2種類を組み合わせたときの見え方を意識して選ぶのがおすすめです。

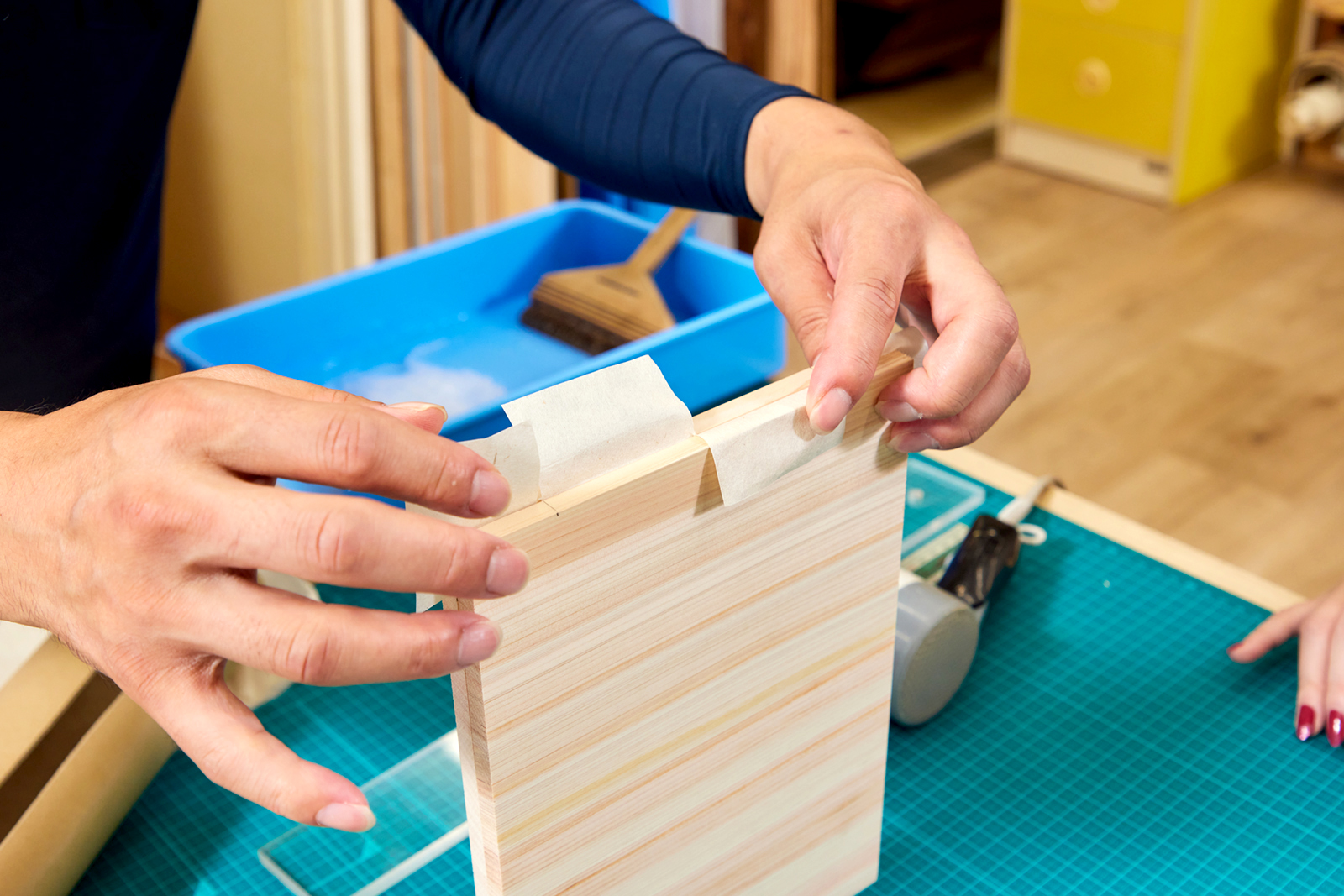

ここからはいよいよ。屏風の本体となる扇の作成です。まずはB5サイズの木の板の側面に、板と板を繋ぐための細い和紙を貼りましょう。職人の指示に従い、余分な部分をカッターでカット。切り込みを入れた和紙で2枚の板をお互いに巻き込むように糊で接着しましょう。板同士を和紙でつなぎ合わせたら、さらに繋ぎ目を和紙で隠すように覆います。この時点では、2枚の板を繋ぐ作業がどのような意味を持つのか、想像できないかもしれません。この後にあっと驚く瞬間が待っていますので、お楽しみに。

紙だけで2枚の板を繋ぎ合わせる「紙丁番」に驚き

つなぎ合わせた2枚の板の表面はまだ木肌のまま。最初に選んだ絵柄の和紙をキレイに貼り付けられるよう、下地となる薄い和紙を貼り付けます。使用する糊は、でん粉が原料の「生麩糊(しょうふのり)」。糊がかすれて接着しない箇所ができないように、薄くむら無くスピーディに糊をのばしましょう。一通り糊をのばし終えたら、接着面に薄い和紙を置きます。刷毛と手を上手に使い、丁寧に押さえつけるのがキレイに仕上げるコツです。

板の側面まで和紙を貼り付け終えると、表面が一通り和紙で覆われた状態になりました。全体的の糊が乾いたのを確認した後は、板同士のつなぎ目を中心に、板を折り曲げてみましょう。180度を超え、板が完全に裏返るように360度折り曲げた瞬間は、まさに驚きの一瞬。今までの作業がどのような意味を持っていたのか、努力の跡を通じて瞬時に理解できることでしょう。

この板の接合部を紙で作る技法は「紙丁番(かみちょうばん)」という、長く屏風作りに使われてきた伝統的な接合方法です。金属部品がない時代から受け継がれてきた、職人たちが生み出した技術。受け継がれ続けた技術と知恵に触れ、思わず興奮を抑えきれなくなるかもしれません。

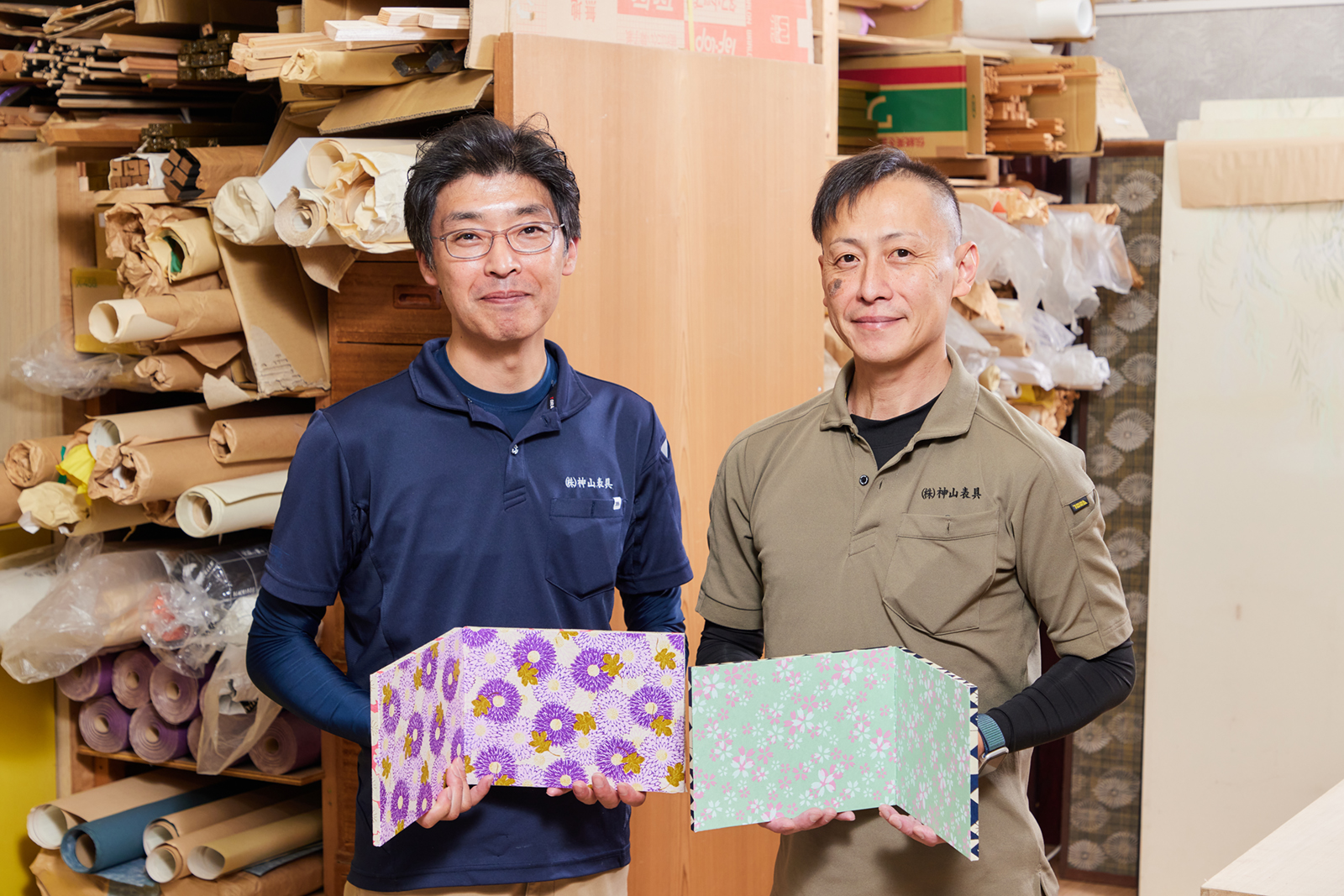

板を裏返しにした後は、裏面も同じ作業を繰り返し、最後に絵柄の和紙を両面に貼り付けましょう。中に空気が残らないように、内側から外側へなでるように刷毛を運びましょう。完成したミニ屏風は、美しい和柄と伝統技術が融合した芸術作品。お気に入りの人形や雑貨を囲むように立てれば、いつもよりも明るく華やかな空間を演出してくれるでしょう。

毎日の生活空間を形作る職人技を知る

三代目・髙橋晃一氏は「やわらかな風合いの和紙が日常にあるだけで、毎日の生活が暖かく華やかになる。ぜひお気に入りのインテリアのひとつとして取り入れてほしい」といいます。

表具は伝統工芸のひとつであると同時に、生活空間を形作る建築技術でもあります。ミニ屏風作りの体験を通じて、日々の生活を支える職人の技術に触れてはいかがでしょうか。

1940年頃に東京都大田区にて創業。日本家屋の襖や障子のはり付けから、屏風や掛け軸といった伝統的な装飾品の仕立てまで幅広い表具を手掛ける。1950(昭和40)年頃からは和紙を使用した壁紙や床・タイルはり付け等の内装業へも進出。複数の壁紙・表装技能士を要する高い技術力に定評あり。伝統的な表具作りから丁寧な内装作りを通じ、地場の人々の暮らしを支えている。