江戸簾の発展とともに成長してきた田中製簾所

細い竹やアシを糸で編み繋いで作られる簾(すだれ)は、古来より部屋の仕切りや日よけ、目隠しに用いられてきました。奈良時代後期(780年頃)には貴族の間で普及していたといわれており、日本最古の和歌集「万葉集」(760年頃)、平安時代中期の随筆「枕草子」(1000年頃)に記載が残っています。

江戸時代には、京都で発展した簾が伝わり、江戸の町でも簾が多く見られるようになります。かつては貴族の住まいのものとされてきた簾ですが、江戸の町人文化の発展とともに、庶民の手が届くものへ。裕福な商家から一般の家庭へと広まるにつれて、デザインもシンプルで使いやすい「江戸簾」へと生まれ変わっていきました。

田中製簾所の創業は、江戸から明治へと移り変わった1870年頃。米卸業を営んでいた初代・田中仁助氏が、本所若宮町(現・墨田区石原)にて簾作りを始めました。職人人口の移り変わりにともない、1905(明治38)年に浅草へ移転。1912(大正元)年に現在の千束へと移り住み、震災や世界大戦を乗り越えた今も、伝統の技を守りながら手作りの簾を造り続けています。

簾作りの技法で編み上げる竹製ランチョンマット作り

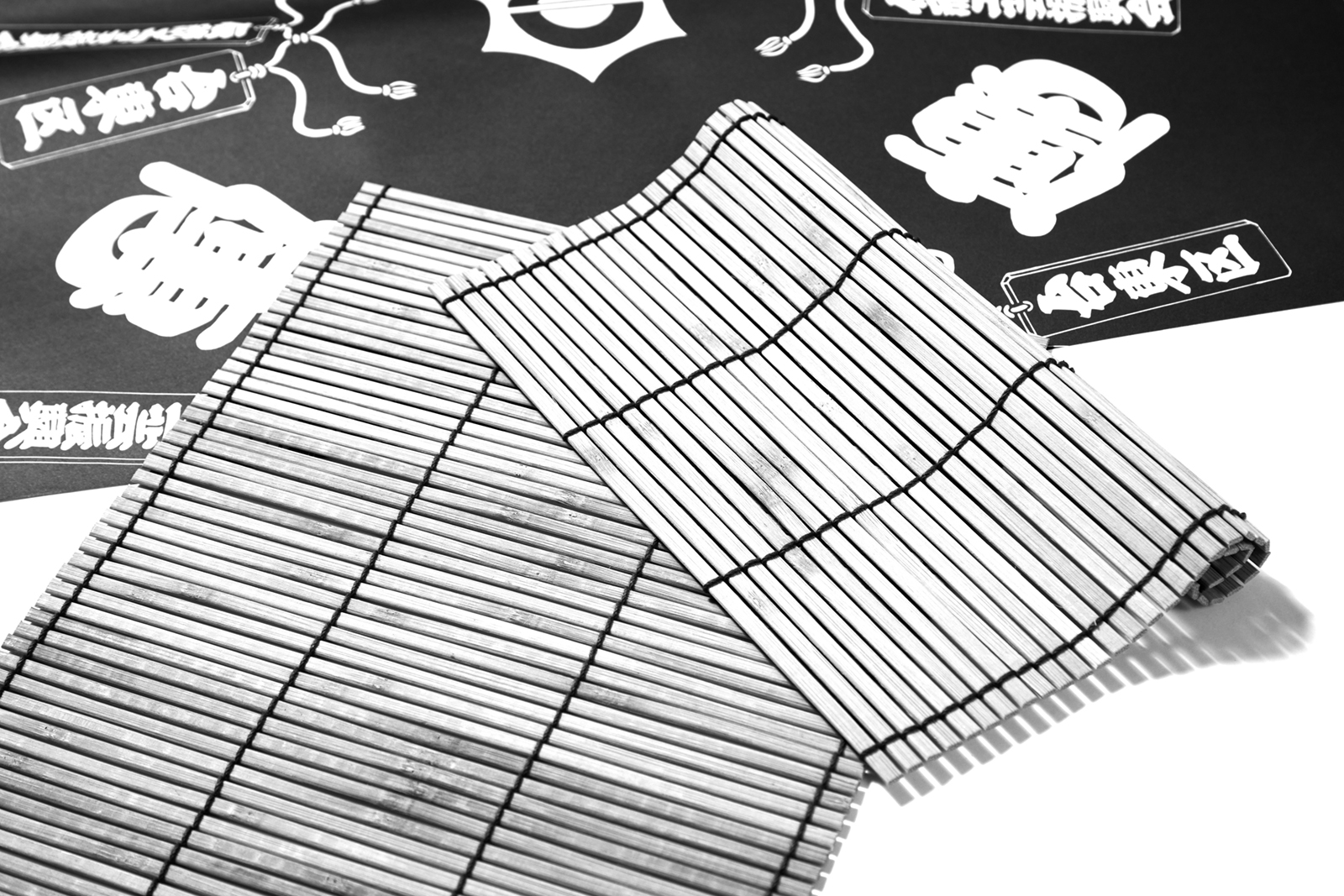

本プランでは、簾作りの技法で編み上げる竹製のランチョンマット作りを体験していただきます。その前に『江戸すだれ』のただ一人の東京都伝統工芸士で、東京マイスターにも認定されている五代目のレクチャーを受け、製作の様子を見学します。あらかじめ平らに割られた竹の末口に印をつけ、刀を当てて一気に押し切ります。竹は繊維が真っ直ぐ縦に入っていますので、硬質な見た目から受ける印象よりも簡単に割ることができます。節はやや固めですが、スッと竹が割れる様子から、自然の不思議さを感じられるでしょう。

竹を細い棒状になるまで割った後は、表面を小刀で削ります。バラバラな竹の形状をある程度均一にまとめることで、簾の最終的な仕上がりに差が出るそうです。近年では自動的に削る機械もあるそうですが、節や繊維の状態によっては割れやすくなるとのこと。竹一本一本の状態を見極め、丈夫で長持ちする削り方を選択できるのは、経験を積み重ねた職人の手仕事ならではです。

カラン、コロンのリズムが誘う自分自身の内面世界

伝統工芸に関するレクチャーと見学の後は、実際に簾作りの技法でランチョンマットを編んでいただきます。編み台となる「桁(けた)」にセットされた4本の糸へ重ねるように、細く削られた竹の棒を置きます。糸の両端には、重りとなる投げ玉が結びつけられています。竹を糸で巻くように、奥の投げ玉を手前へ、手前の投げ玉を奥へと交互に編みましょう。4本の糸を編み終えたら、その上に2本目の竹をセット。隙間が出ないように竹と竹をぴったりと着けるのが、キレイに仕上げるコツです。

最初のうちは緊張していた編みの作業も、数本繰り返せば少し手についてくる。投げ玉が桁に当たる音がカラン、コロンとリズムを刻む頃には、無心で編み進められるようになっていることでしょう。投げ玉が奏でる音と、千束の街の喧騒だけに包まれる時間は、簾を通じて自分の内面に向き合う貴重な体験になるかもしれません。

途中で糸のズレを修正しながら約50本の竹の棒を編み上げた後は、両端をはさみで切りそろえて完成です。一見純和風に見える簾のランチョンマットですが、洋風のテーブルやクロスにもマッチするシンプルなデザイン。毎日の食事やティータイムなど、ほっと一息つく時間を共にお過ごしください。

生活の中にある簾を通じて、歴史の流れや町の息吹を感じてほしい

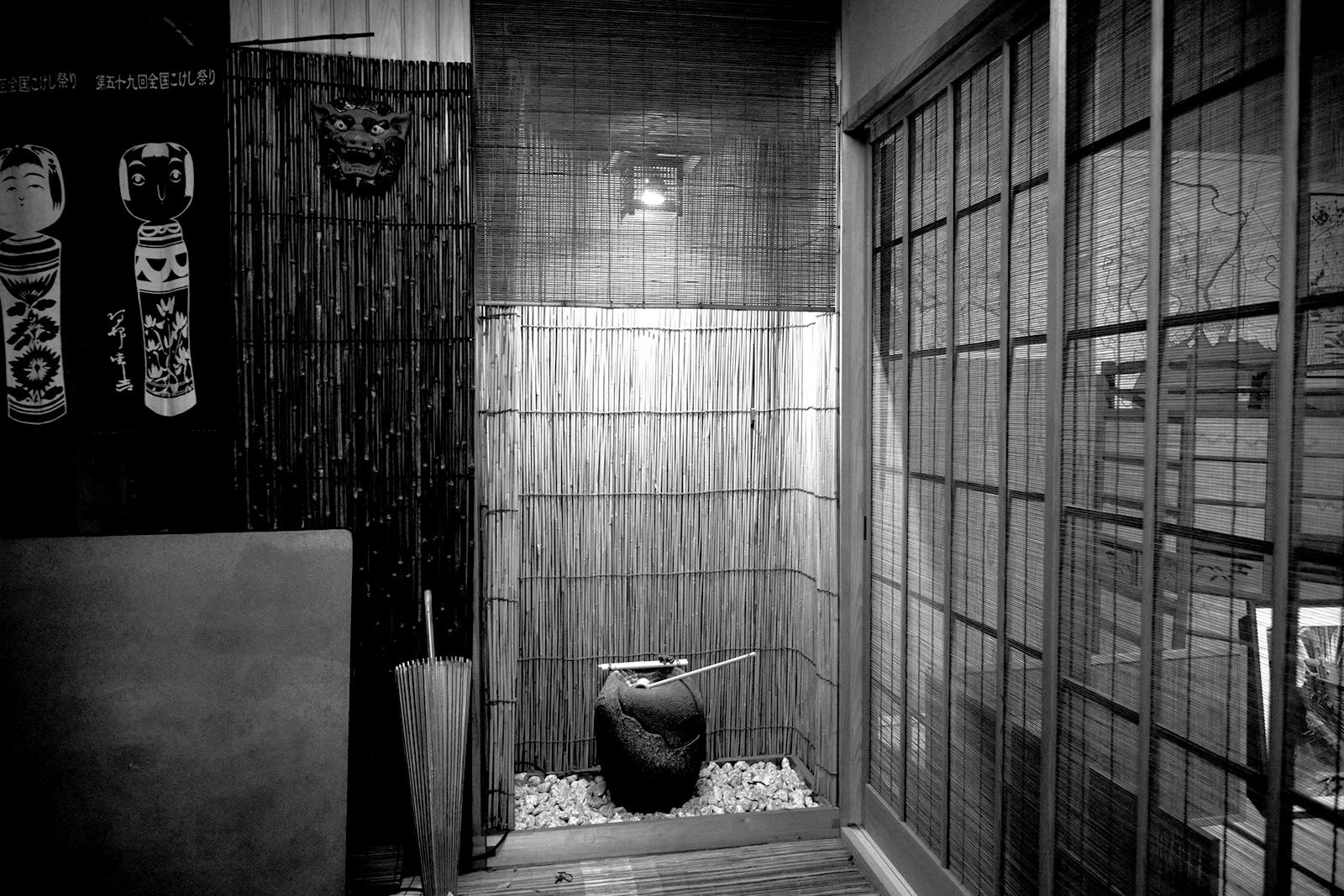

体験の最後には、工房の2階にあるショールームを見学。人々の生活の中で簾がどのように使われ、どのような役割を担っているのか、生活感あふれるディスプレイをお楽しみください。

毎日の生活の一部でありつづけた簾は、調度品の枠を越え、江戸の文化を醸成しつづけてきました。伝統技術を受け継ぐ5代目・田中耕太朗氏は「人々の生活の中にありつづけた簾を通じて、歴史の流れや町の息吹を感じてほしい」といいます。ぜひランチョンマットと共に過ごす穏やかな時間に、江戸文化の在り様に触れ、自分自身の内面と向き合った体験の思い出を振り返ってください。

明治初頭に初代・田中仁助氏が本所若宮町(現・墨田区石原)にて創業。1905(明治38)年に浅草、1912(大正元)年に千束へ移転し、江戸時代より続く江戸簾の伝統技術を継承しながら現代の生活様式に適したデザインの簾を生み出し続ける。1983(昭和58)年に東京都指定伝統工芸品に認定。