東京スカイツリーⓇにも使われる清水硝子の切子細工技術

江戸切子の誕生は1834年頃、誕生したと言われています。江戸大伝馬町のビードロ屋・加賀屋久兵衛がガラスに彫刻を施したのが始まりといわれています。その後は海外から導入した技術を取り入れながら独自の発展を遂げ、現代に伝わる江戸切子の技法が作り上げられました。

清水硝子が誕生したのは1923(大正12)年。特殊ガラス加工業者として創立された同社はその高い技術が評価され、大手食器メーカーのガラス食器製造を受注するに至りました。その後、1994(平成6)年より自社製品としての江戸切子の生産を開始。近年では東京スカイツリーのエレベーター壁面装飾やチケットカウンターに硝子装飾を施すなど、多方面で高い技術が評価されています。

工房で繰り広げられるのは職人と硝子の真剣勝負

本体験では、座学から見学、実際の作成を通じて切子細工を体験していただきます。ビデオで江戸切子の基礎知識を学んだ後に、職人たちが硝子と向き合う工房の見学へ向かいます。敷地奥の工房は、大ベテランから新進気鋭の女性職人まで、総勢7名が切子に向き合う真剣勝負の場。一点を見つめ続けて硝子を加工する職人の眼差しに、思わず圧倒されることでしょう。

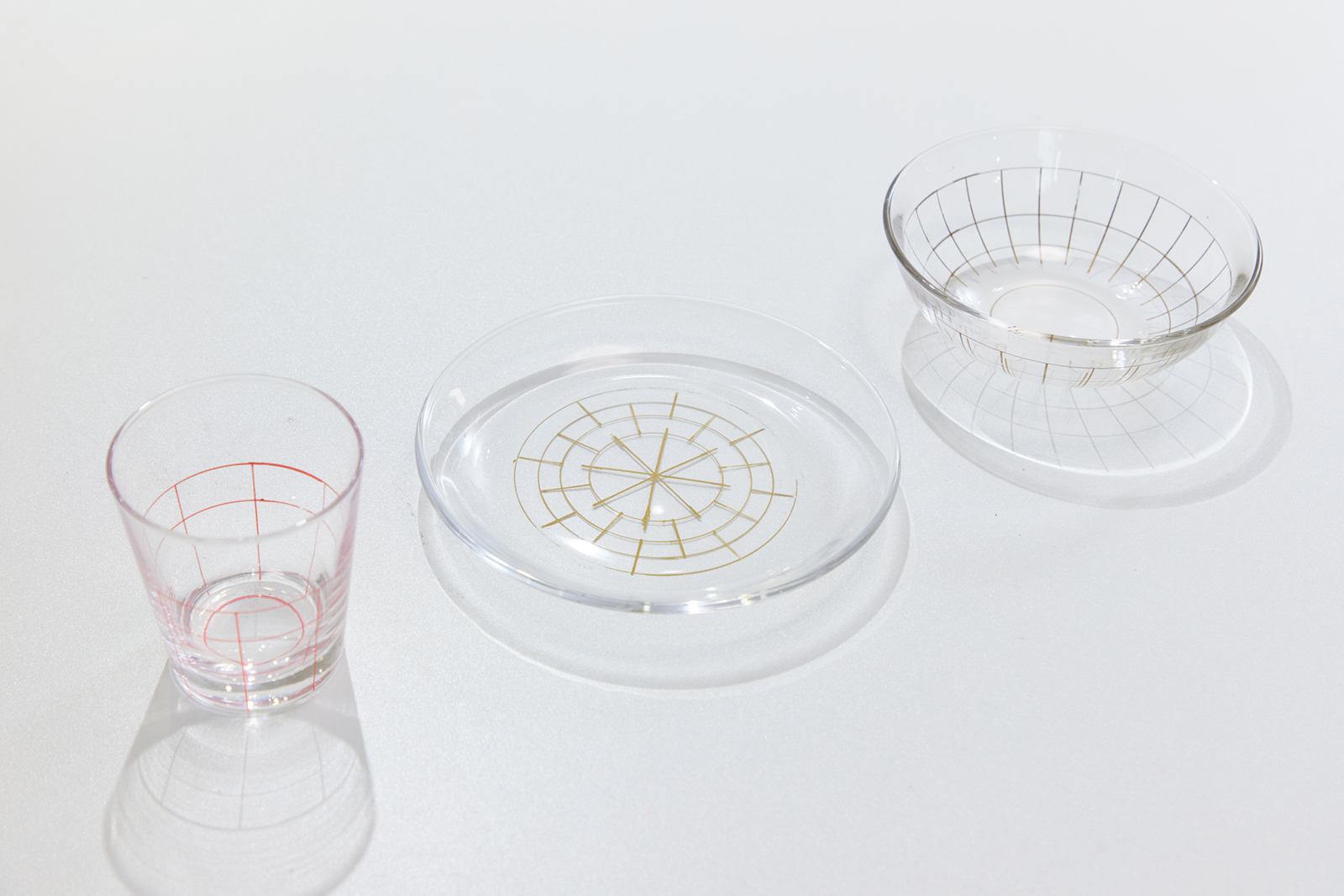

工房見学の後は、いよいよ江戸切子を体験していただきます。切子を施す器は、ロックグラス・サラダボウル・平皿の中から選択。透き通る器に文様が施された姿をイメージしながら、体験後に持ち帰る一点をお選びください。

器には職人の手により、切子を施す箇所を示す線が描かれています。「割り出し」と呼ばれる線引の作業は、切子の美しさを決める重要な工程のひとつ。対称的にバランス良く惹かれたラインから、職員が積み重ねてきた研鑽と高い技術を感じ取れることでしょう。

浮かび上がる美しい文様はじっくりと切子に向き合った証

器に文様を刻む道具は、職人と同じダイヤモンドホイールを使用します。職人の指導の下、回転するホイールに、器に描かれたラインを重ねるように押し当てます。割り出しの線は、ホイールを当てるガイドの役割。縦線と横線が交わる点の中で、どこに文様を描くのか。形とバランスを意識しながら切子を刻みましょう。

キレイに文様を刻むコツは、力を入れすぎないこと。ホイールが回転する速度と力は常に一定であるため、文様の形を決めるのはご自身の力加減だけです。最初は難しいと感じるかもしれませんが、緊張するのは最初の1本の線を刻むまで。最初は軽く、徐々に強く。周囲の音が聞こえなくなるほど集中し、力の入れ具合と削れる量のバランスをつかめたころには、器に浮かび上がる白い文様が美しく輝いているでしょう。

ご希望の方には、最後に職人によるワンポイントの文様をお入れします。スピーディかつ正確に文様が浮かび上がる様は、まさに芸術。じっくりと切子に向き合った情熱と、職人の技術のコラボレーション作品は、これからの毎日を静かに、華やかに飾ってくれるはずです。

江戸切子と一緒に過ごす時間を楽しんで欲しい

「江戸切子は使ってもらうのが一番。一緒に過ごす時間を楽しんで欲しい」と話すのは、三代目・清水三千代氏です。江戸町人の生活の中から、生まれ育まれてきた江戸切子。ぜひ毎日の生活の中で手に取りながら、時間を忘れて江戸切子に向き合った記憶を思い出してください。

1923(大正12)年に本所菊川町(現墨田区菊川)にて創業。1947(昭和22)年に大手食器メーカーから業務委託。翌年の葛飾区堀切への移転を経て、1994(平成6)年より江戸切子製品の製造販売を開始した。カットグラス製造で築き上げられた加工技術の評価は高く、東京スカイツリーのエレベーターの壁面装飾を手掛けるなど、江戸切子の枠にとらわれない活躍を見せている。