実用品から装飾品まで暮らしに溶け込む籐工芸

籐は主に東南アジアに自生する、しなやかで軽く、引く力に対する強度が高いのが特徴のヤシ科の植物です。籐工芸が日本に入ってきたのは今から約1000年前といわれています。弓や長刀など中世の武将たちが使う武器の持ち手に籐が巻かれていました。江戸時代になると編笠や枕、草履の表などの日用品に使われるようになり、明治時代にはイスや敷物など、昭和初期には家具類や室内の装飾品にも籐製品が見られるようになったようです。

東京籐工芸は、「曲げ」「挽き」「巻き」「編み(飾り編み)」の伝統技術はもちろん、籐のなかでも耐久性や通気性に優れた高品質なインドネシアやマレーシアのものを使用している素材へのこだわりも特徴として挙げられます。

籐工芸の技法を活かしたオリジナリティあふれる籐扇子

木内籐材工業株式会社は1931(昭和6)年に文京区千石で創業。初代が出身地の千葉・銚子から上京したのを機に籐事業を開始。創業当初は籐工芸の材料となる皮籐(かわとう)の加工・販売が中心で、1950年代から籐を使った敷物などを主に製作・販売。その後、籐家具や内装用の籐製品、カゴやバッグなど、現在まで多彩な作品を送り出しています。

籐扇子の誕生は2020年。東京手仕事プロジェクトに合わせて開発されました。以前、同プロジェクトで籐のうちわを製作し、販売した際に「コンパクトに持ち歩ける商品がほしい」とのお客様からの要望が籐扇子製作のヒントになったといいます。籐素材の特性を考慮しながら、扇子そのものの構造から見直して試行錯誤の末、360度に大きく開き、持ち手に「巻き」と「編み(飾り編み)」の伝統技法を施した、オリジナルデザインの籐扇子が誕生しました。

ちなみに木内籐材工業株式会社では、3代目の木内秀樹氏がインドネシアの鬱蒼とした熱帯雨林に自ら出向いて、天然の艶と硬さなどを見極め、最高品質といわれるセガ籐を仕入れています。世界的にみても籐のもつ光沢感を活かして製作するのは日本ならではの特色とのことで、年々、セガ籐が手に入りにくくなっているという課題も抱えているそうです。

籐が醸し出す天然の艶を実感できる籐扇子作りを体験

体験は6色の和紙から好みを選んで、折るところからスタート。柄が描かれた面を表にして和紙を山、谷の順番で折っていきます。和紙には折り線が入っているので、線に合わせて机の角など直線部分を使い、体重をかけながらしっかり折り返していくのがポイントです。簡単に思うかもしれませんが、この折りの部分が職人さんとの技術の差が一番出る工程です。蛇腹形状にしたときに見比べると、均一に折っていくことの難しさがよくわかります。

折り終わったら、和紙の端の一番負荷がかかる部分に保護シートを貼り、型に入れて固定。タオルの上からアイロンで熱を加え、和紙が広がらないようにします。折った和紙の上部に細く割いた籐を8回巻き付け、扇子の開閉を支える部位を作れば、扇部分は出来上がり。

伝統技法の「巻き」と「編み(飾り編み)」で機能性と美しさを両立

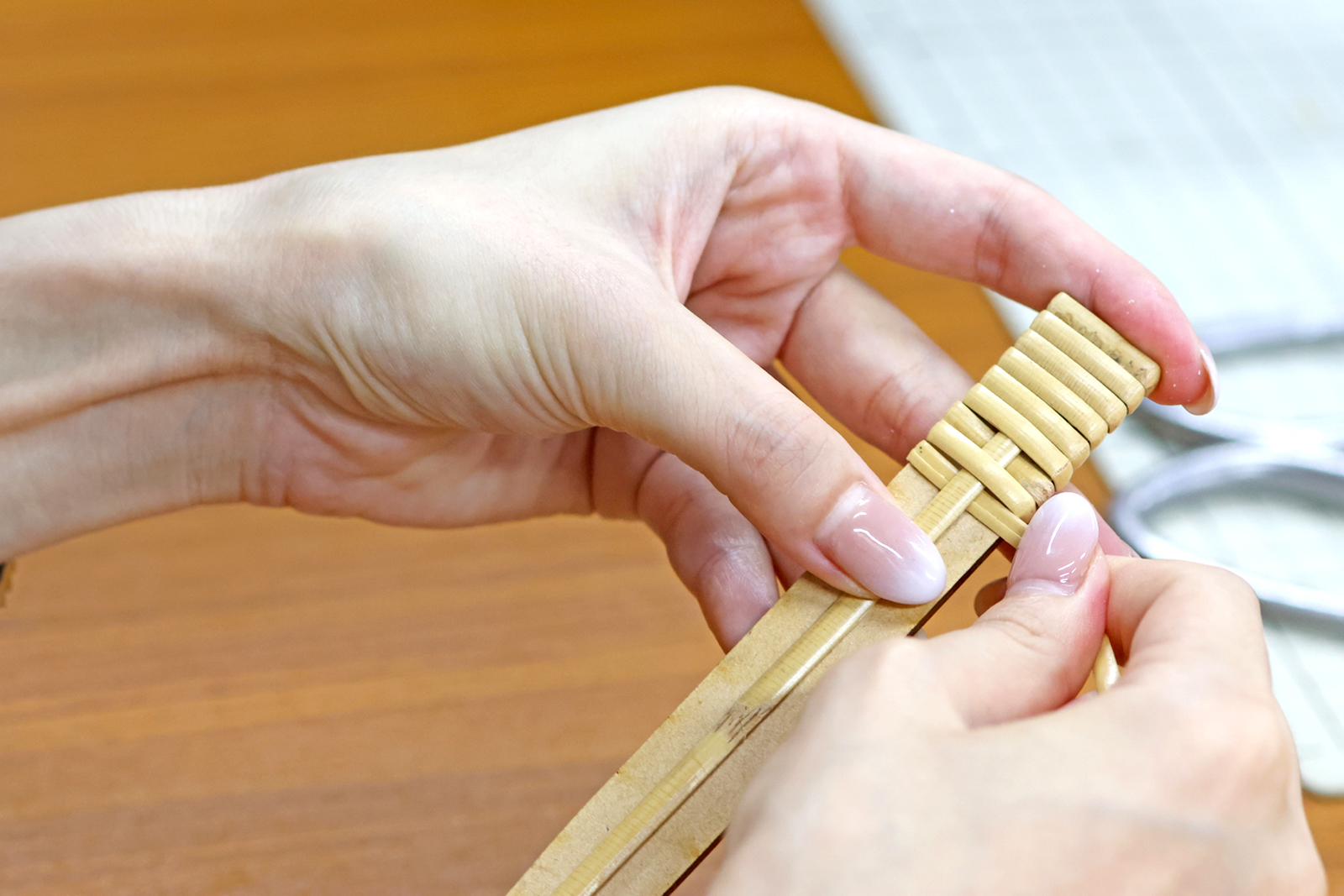

続いて持ち手部分を作っていきます。飾り編み用の籐を持ち手に置いて、その上から籐を6周巻いて7週目に飾り編み用の籐の下を通し、隙間ができないようギュッギュッと締めながら巻いていきます。この「巻き」の技法を用いることでグリップ力が高まり、持ったときに滑りづらくなるのです。

次は「編み(飾り編み)」です。籐が通りやすいように穴を広げたら、籐を上から3段目に左から右に通し、籐を折り曲げて隙間をあけないように順番に編んでいきます。講師に教えてもらいながら一緒に編んでいくので、順番さえ間違えなければ美しい模様になるそうです。

最後に和紙の扇部分と持ち手を貼り付け、乾いたら完成。持ち手の留め具にも籐が使用されています。籐扇子を入れる袋と箱が付いているので、ちょっとしたギフト感があるのもうれしい点です。

長年愛用したくなる日常に馴染む籐扇子

籐は素材として耐久性があるので長年にわたって使い続けることができ、経年変化する艶感や風合いも籐工芸を持つことの楽しみのひとつ。

3代目の木内秀樹氏は「昔ながらの伝統技法を活かした籐扇子を作ることで、伝統工芸を身近に感じたり、籐がもつ天然の光沢や質感に触れたりしてほしい」といいいます。

籐工芸の魅力を感じてください。

木内籐材工業株式会社は1931(昭和6)年から続く籐製品の専門店兼工房。現在3代目の木内秀樹氏を含む5名の職人によって籐を使った敷物や家具、壁にはめ込むパネルなどのインテリアから、バッグやうちわ、ピアスといった小物まで多彩な作品を製作し、籐工芸の魅力を発信している。