江戸の町人が愛した江戸小紋は「東京染小紋」へ

江戸の華やかさを象徴する文化のひとつが江戸小紋です。室町時代に始まった、型紙を使って模様を染めるという染め方がルーツとされており、江戸時代には武士の正装である藍染めの裃(かみしも)に型紙を用いて文様を入れるようになりました。

その後、江戸中期には町人が小紋の柄で個性を競い合うようになり、江戸小紋の文化が形作られたといいます。多くの職人が後の世に伝えた江戸小紋の技術は東京染小紋として受け継がれ、今も人々の生活を華やかに飾り続けています。

時計の文字盤へ一心不乱に色を入れる

富田染工芸の体験では、東京染小紋の技法で飾られた木製の時計「KOMON WOOD CLOCK」を制作します。文様と色の組み合わせは数種類から選べるため好みに合わせたデザインを作ることができます。

小紋の柄自体にもそれぞれ独自に意味が込められているため、小紋柄のルーツを知ることで昔の人々の考え方や想いなどを読み取ることができ、より「東京染小紋」の世界に浸ることができるでしょう。

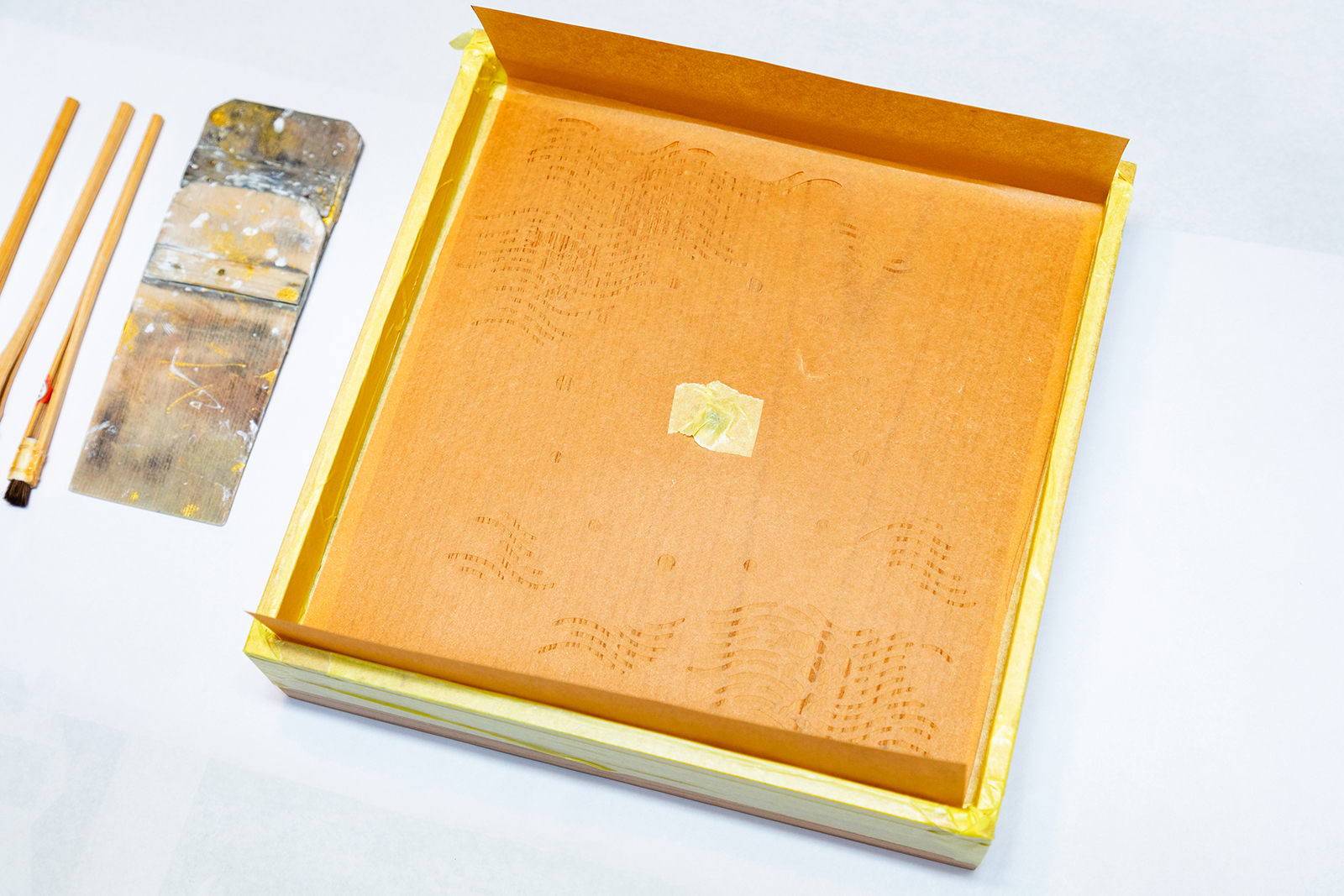

針葉樹の木目が美しい正方形の文字盤に型紙をはめ込み、コマで染料を混ぜた糊を薄く広げましょう。固さがありながらも伸びのある糊を伸ばすたびに、型紙の模様が時計へ複写されていきます。きれいに塗料を塗るコツは焦らずに、大胆に。一定のスピードを保ちながら、ためらわずにコマを進めることが大切です。

型紙に満遍なく糊を広げ終えたなら、ゆっくりと型紙を持ち上げましょう。約30分間、集中して糊を塗り込むことができたなら、きっと文字盤に美しい文様が描かれていることでしょう。

伊勢の職人が手彫りで作り上げた12万枚の型紙に触れる

糊を乾かしている間は、東京染小紋を知る時間です。職人が日夜染め物と向き合う工房に足を踏み入れ、東京染小紋の歴史を肌で感じましょう。最初に案内されるのは、小紋の模様が描かれた伊勢型紙の倉庫です。型紙は柿渋で固めた和紙に、伊勢の職人が一枚一枚手彫りで模様を彫り入れて作られています。

創業から140年を数える富田染工芸に貯蔵されている型紙は、実に12万枚を超えるとのこと。「不老長寿」「紅葉尽くし」と名付けられた型紙を見れば、模様に願いを込める粋な遊び心と、模様に込めた願いを感じられるでしょう。

職人たちが生み出す小紋の価値を感じ取る

東京染小紋の工程は、生地に型紙の模様をつける「型つけ」、地色を塗り込む「しごき」、生地へ塗料の色を入れる「蒸し」、生地の糊を洗い落とす「水洗い」、最後の「乾燥」に分けられます。工房内ではそれぞれの工程が行われる設備を見学。時間帯が合えば実際に職人が作業している現場に巡り合うことも。富田染工芸では各工程ごとに解説や動画を閲覧できるようになっているため、設備を見学するだけではなく、目の前の設備をどのように使うのか分かるような工夫が施されています。全ての工程を巡り、職人が小紋を生み出す現場に触れれば、これまで気がつかなかった小紋の価値を感じ取れるようになるでしょう。

工房の見学を終える頃には、ちょうど文字盤の塗料も乾いているはず。最後に赤・白・黒の3色から針を選び、時計にはめ込めば完成です。そのまま持ち帰れるKOMON WOOD CLOCKは、掛け時計・置き時計のどちらでも使える優れもの。これからは毎日時計を見るたびに、東京染小紋の歴史と技術に触れた時間を振り返ることができるでしょう。

江戸の人々が大切にしていたさりげないおしゃれを楽しもう

東京染小紋の源流である江戸小紋の魅力は「さりげないおしゃれ」にあります。近くに寄って初めて見える細やかな模様から、江戸の人々が大切にしていた「粋」を感じ取ることができるでしょう。職人の大島ひとみさんは体験を通じて「東京染小紋がもつ古さを感じさせない普遍的な魅力を感じてほしい」といいます。ぜひ自らが作り上げたKOMON WOOD CLOCKを身近に置きながら、毎日の生活の中でさりげないおしゃれを楽しむ体験をしてください。

1882年に東京市浅草馬道(現台東区浅草)にて創業。1914(大正3)年に神田川の清流を求めて西早稲田に工房を移設する。140年以上に渡り小紋染めの技術を継承し続け、江戸文化が持つ「粋」の精神を今に伝える。2012年にはファッション小物のブランド「SARAKICHI(さらきち)」を立ち上げ、東京染小紋・江戸更紗の流れを汲む現代風スタイルを発信する。