飲食料品製造業・外食業分野におけるマッチング率向上に向けた意見交換会

2024年2月21日(木)、飲食料品製造業・外食業分野におけるマッチング率向上に向けた意見交換会が開かれました。受入事業者、外国人材、職業紹介事業者、自治体の関係者など約20名が参加し、それぞれの立場や役割から、採用に関する事例や課題を共有し、実際の取組などについて情報交換を行いました。

- 会期

- 2024年2月21日(水) 13:00~15:00

- 場所

- 株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部第二事業部 会議室

- 趣旨

- 飲食料品製造業分野・外食業分野における「マッチング率向上」に向けた各担当者からの「現状の取組事例共有」と「課題の洗い出し」

- 対象者

- 特定技能外国人受入事業者、特定技能外国人、自治体、農林水産省

- 参加人数

- 約20名(受入事業者4社、外国人材2名、職業紹介事業者2社、自治体9団体、農林水産省3名)

- 受入事業者属性

- 飲食料品製造業分野受入事業者(お弁当・麺類製造、惣菜類製造)

外食業分野受入事業者(居酒屋経営、ラーメン屋経営)

はじめに、受入事業者、職業紹介事業者、自治体からそれぞれ1団体が、外国人材の雇用の現況、採用方法、採用に関する支援策などについて、事例を共有。続いて、事業者と外国人材のマッチングに関する課題、自治体の取組の現状などについて、参加者が率直に意見を交わしました。

地方での就職率向上・定着促進

多くの受入事業者や自治体にとって、地方での就職率向上と大都市圏への人材流出は、大きな課題となっています。今回の意見交換でも、自治体からの課題感として、

- ・「大都市圏に比べて賃金水準が低く、技能実習から特定技能1号に変わるタイミングで県外に出て行ってしまう」

- ・「スーパーまで遠いなど、生活の不便さも流出の要因になっている」

- ・「都市部にはない魅力をPRして愛着を持ってもらうため、事業者が外国人材を観光などに連れて行く費用を補助している」

など、地方での就職・定着に関する声が数多くあがりました。

地方での定着について、ある受入事業者がポイントに挙げたのは、住居の充実です。「全国の工場で外国人材を雇用してきた経験を踏まえ、一人一部屋にしたり、会社が必要な家電をそろえてあげたり、コロナ禍で外出できなかった時期は、寮にトレーニング器具を置いたこともあった。そういう取組をしている工場は、地方でも離職率が低い」と自社の実績を紹介しました。

また、ほかの事業者からも、

- ・「元日本語教師の従業員が、定期的に日本語教室を開いている」

- ・「外国人材の出身国のスポーツチームをサポート」

- ・「母国の料理が食べられる飲食店で交流会を開く」

- ・「観光地へのバスツアー、スポーツ観戦、バーベキューなどの社内行事を積極的に行っている」

などアイデアをこらした取組が共有され、特に、社内交流で横の繋がりをつくる取組が目立ちました。

一方で、職業紹介事業者からは、受入れ事業者側の理解不足もあるのではないかという意見もあり、

- ・「よく『うちは外国人と日本人を区別せず、平等に扱います』とおっしゃる事業者がいるが、我々としては、それでは困る。日本語でのコミュニケーションや住居などについては、適切な配慮をしてほしい。定着のためには、外国人雇用への理解をもっと広げる必要があるが、これは一企業で解決できる問題ではない。日本全体が協力して体制を整えることが必要ではないか」

と、事業者や社会全体に対して、さらに理解を広げる必要性が指摘されました。

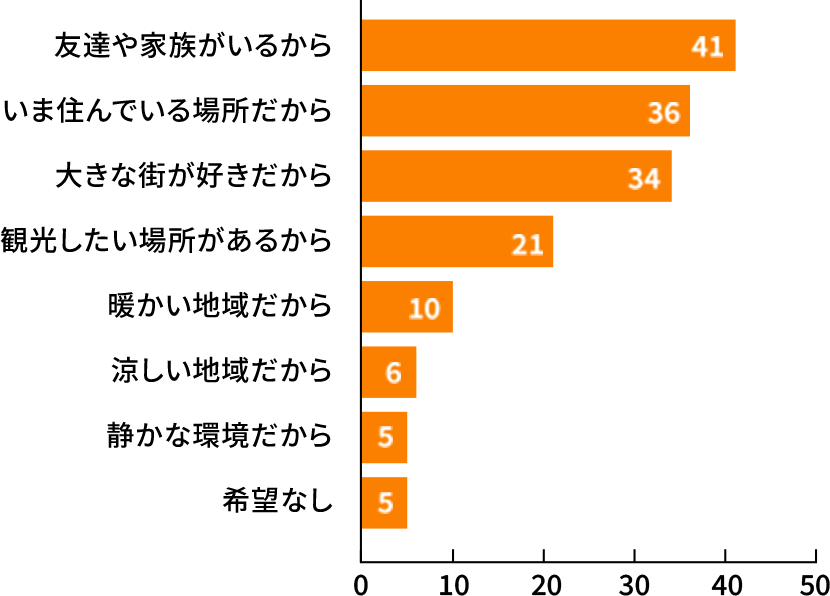

希望している就職先のエリア

| 都道府県 | 回答者数 |

|---|---|

| 東京都 | 42 |

| 大阪府 | 23 |

| 神奈川県 | 11 |

| 愛知県 | 9 |

| 埼玉県 | 6 |

| 千葉県、岐阜県、香川県 | 2 |

| 北海道、静岡県、京都府、 兵庫県、福岡県 |

1 |

そのエリアを希望している理由

言葉によるコミュニケーション

外国人材の受入れを検討している事業者にとって、大きな課題の一つが日本語でのコミュニケーションです。ある自治体から「県内の企業へのヒアリングでは、まだ受入れそのものに消極的な事業者が多く、言語能力が高い人材を求める傾向も見られた」と、受入れが広がらない背景には日本語能力への不安があることが共有され、ほかの自治体からも「思っていた以上に日本語での会話が難しい、と事業者からの相談がある」との声が上がりました。その対策として、自治体が、日本語研修への助成、日本語教育の教材提供など、受入事業者への支援を行っていることも報告されました。

それに対して、受入事業者や職業紹介事業者から示されたのは、外国人材の日本語能力を伸ばすことだけを考えるのではなく、日本人側がもっと努力や工夫をする必要があるのではないか、という視点です。

- ・「外国人材に伝わりやすいように、日本人が話す日本語をわかりやすくすることも大事。その視点が欠けている企業が多い」

- ・「社内では、外国人材にはやさしい日本語※を使うよう指示し、取引先の企業にも、現場で外国人材と接する方がやさしい日本語を使えるよう指導をお願いしている」

- ・「内定通知書など外国人向けの資料は、できるだけ日本語に母国語を添えている」

など、それぞれの事業者が多面的な取組を共有し、外国人材との相互理解には受入側の取組が欠かせないことを強調しました。

さらに、多くの自治体では、インバウンド対応や在住外国人向けの情報発信で分かりやすい日本語がすでに使われていることから、「自治体がそのノウハウを事業者に普及させる取組があれば、受入れへの理解をもっと深められるのではないか」といった提案もなされました。

※普通の日本語よりも簡単で、外国人にも分かりやすい日本語。行政情報や生活情報、毎日のニュース発信など、さまざまな分野で活用されている

マッチングの難しさ

外国人材や職業紹介事業者からそれぞれマッチングに関する意見が出され、課題感が共有されました。外国人材からは、

- ・「給与は仕事の条件として重要な要素である」

- ・「日本語ができない外国人にとって、コミュニケーションをとれる優しい人がいる会社で働くこともポイントとなる」

- ・「就職先を探す際には、友人や知人から情報を聞く」

と率直な意見がありました。

職業紹介事業者からは、受入事業者と外国人材の条件がかみ合わないことが多く、

- ・「外国人求職者からの第一条件が給与の一方で、受入事業者は技術を学んでほしいという希望があり、そこでミスマッチが生じている」

- ・「語学力が高い方を求める企業は多いが、その能力に見合う給料でなければ、私たちも紹介が難しい。希望に合う条件の求人を待っている外国人材が多く、好条件の求人票には応募者が殺到する」

といった現状が紹介されました。

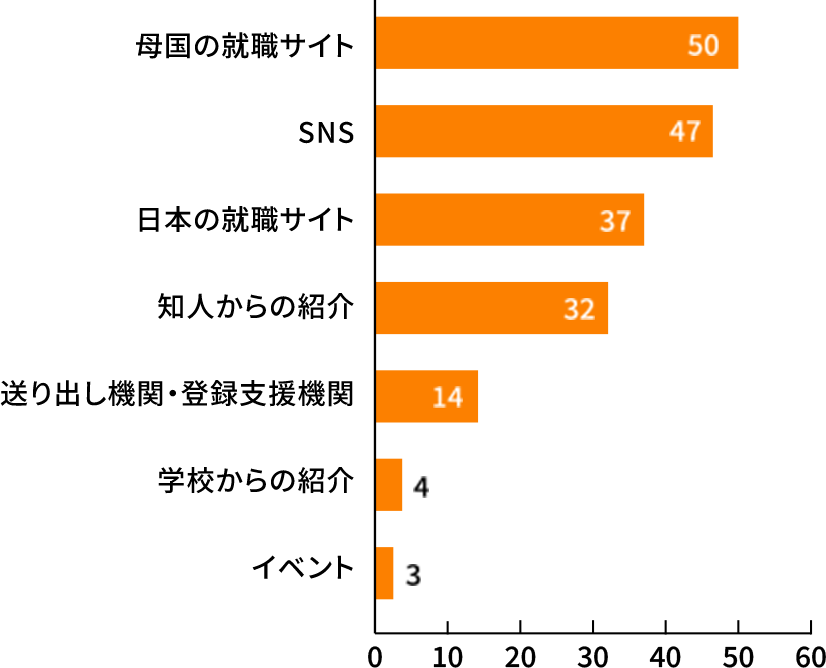

マッチング方法に関しては、参加した受入事業者から、人材派遣会社からの紹介やリファラル採用などの事例が紹介された一方で、外国人材からはウェブサイトやアプリ、インターネットコミュニティなど、主にSNSを利用している現状が明らかになりました。併せて行政側からは、求職者と求人企業のマッチングの難しさや、企業が求人を行う場合の注意点などについてコメントがありました。

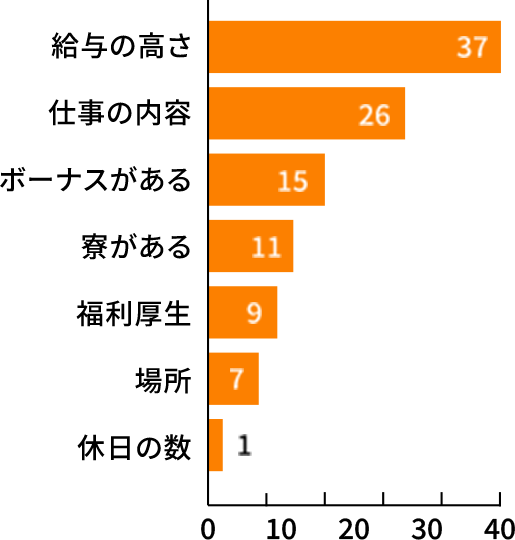

- 仕事の希望条件 優先度①

-

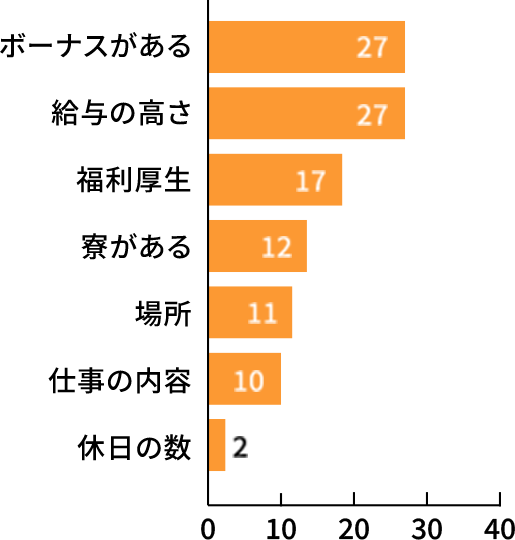

- 仕事の希望条件 優先度②

-

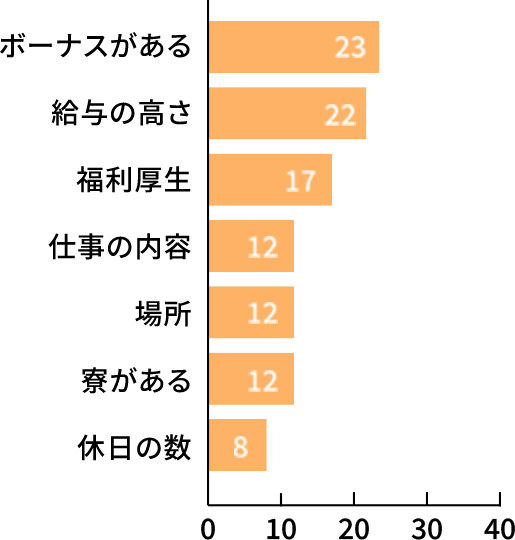

- 仕事の希望条件 優先度③

-

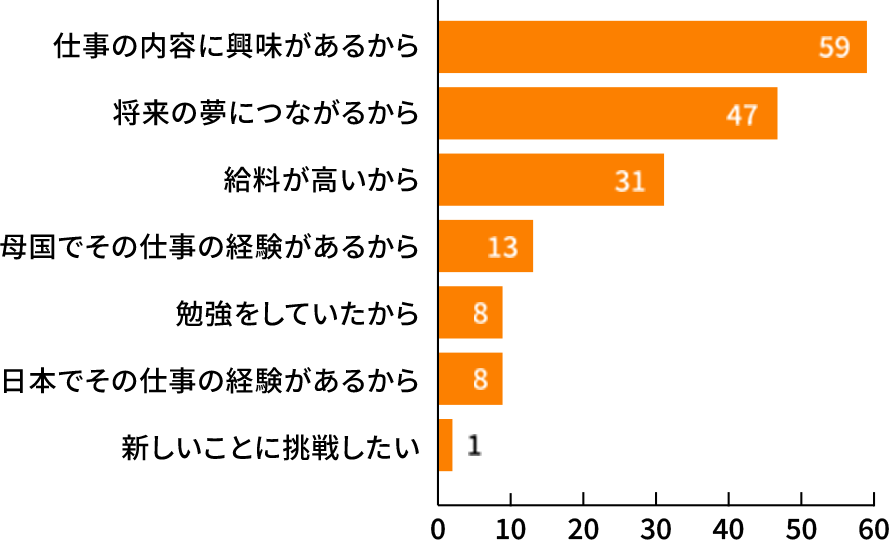

- 希望の分野に興味がある理由(飲食料品製造業分野/外食業分野)

-

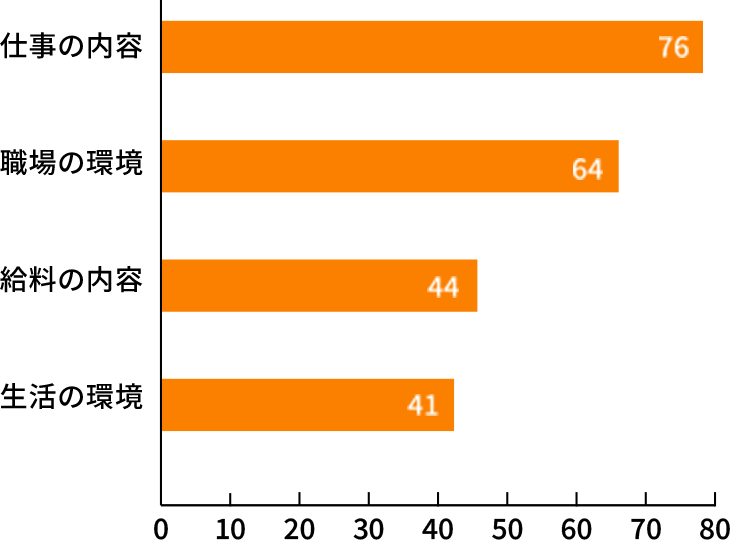

- 働く前に知りたいこと

-

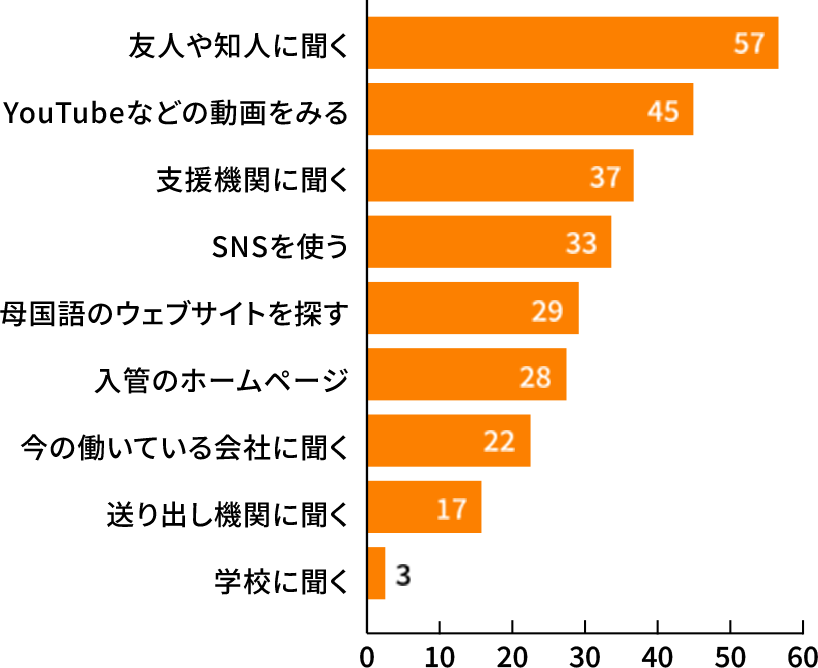

- 特定技能のルールについて調べる方法

-

- 求職活動で使っているもの

-

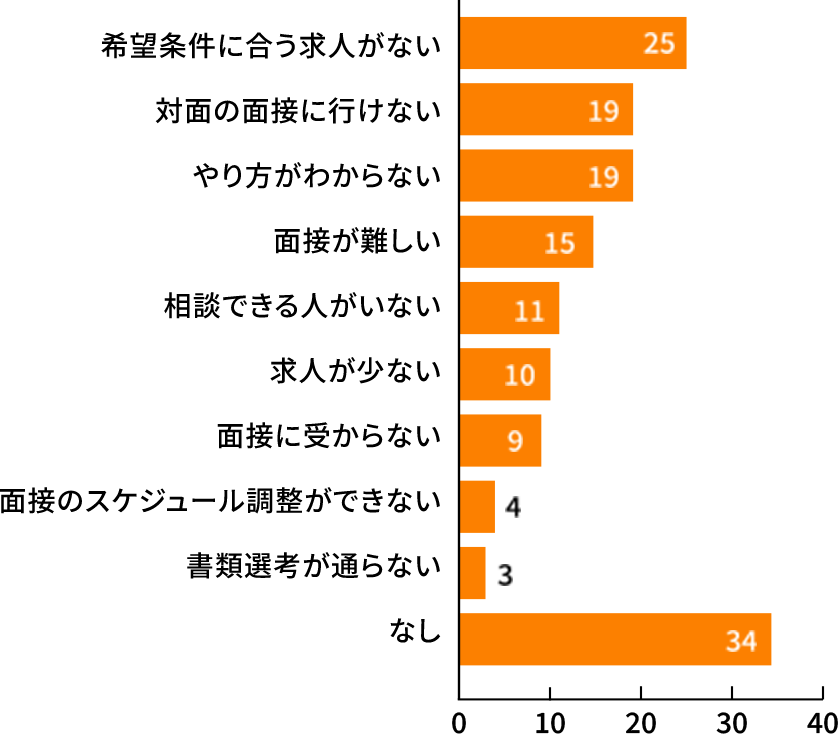

- 就職活動で困っていること※複数回答可

-

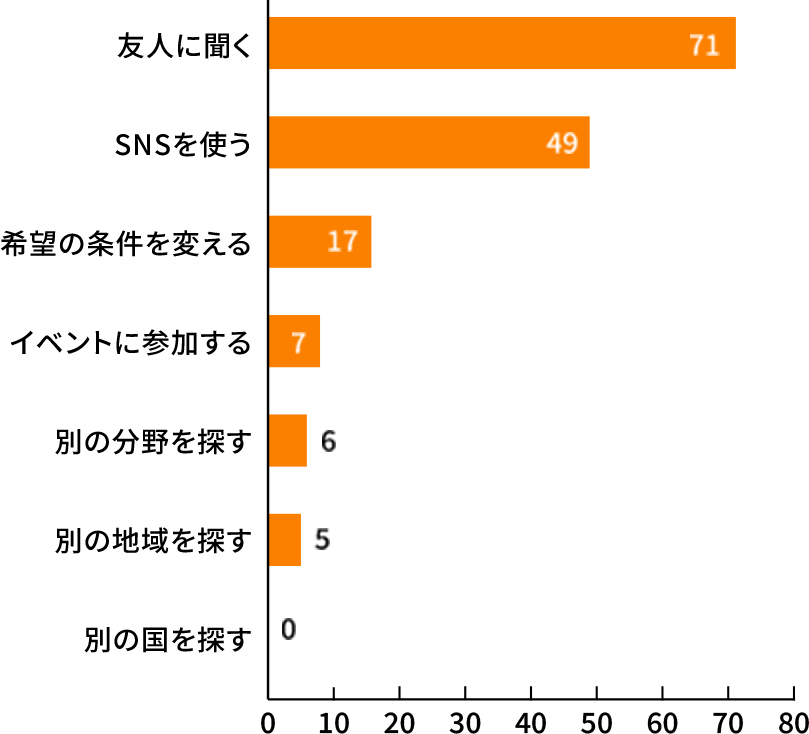

- その解決方法※複数回答可

-

一時帰国、突然の対応への対応

受入事業者が対応に苦慮している課題の一つに、一時帰国の調整や、事前の告知なしの退職があります。

- ・「事前に退職届を出してほしいと伝えても、なかなか理解してもらえない」

- ・「一時帰国されるとこちらとしては痛いが、2カ月ぐらいは仕方がないと考えている」

- ・「一時帰国の希望者が多い時期は、会社側がタイミングを調整して人員確保を図っている」

といった状況が共有され、労働に関する法律や考え方の違いに苦慮している現状が浮き彫りになりました。

最後に、農林水産省の担当者が「お話をうかがっていて、とても良い事例が多かったと感じた。本省にも、事業者や外国人材から、特定技能外国人の紹介やマッチングについてお問い合わせをいただくことが増えている。本日皆様からさまざまなご意見をいただき、ぜひ今後の支援に生かしていきたい」と総評し、会を締めくくりました。

※ページ内グラフ「求職者アンケート(2024年1~2月実施)」

対象者:日本で就職/転職活動を実施している、飲食料品製造業分野・外食業分野に興味がある外国人材(計106名)